GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

La Repubblica democratica di Somalia è situata lungo la costa orientale dell’Africa e confina a Nord-ovest con l’Etiopia e con Dijibuti per un piccolo tratto di frontiera e a Sud-Ovest con il Kenya. È una terra semiarida appartenente alla regione del Corno d’Africa. Il territorio è prevalentemente pianeggiante a Sud e montuoso a Nord, dove le montagne superano i 2000 metri. La parte costiera occidentale è bagnata dal Golfo di Aden e dall’Oceano Indiano. La Somalia ha generalmente un clima semi arido. La principale caratteristica climatica è l’alternarsi di stagioni secche e umide e l’assenza di qualsiasi variazione stagionale della temperatura.

ECONOMIA

Nonostante la mancanza di una governance nazionale efficace, la Somalia mantiene un’economia informale fondata in gran parte sull’esportazione di bestiame, soprattutto verso l’Arabia Saudita, lo Yemen e gli Emirati Arabi Uniti, e le rimesse. Il governo della Somalia manca della capacità di riscuotere le entrate interne e il debito estero – per lo più in ritardo – è stato stimato al 93% del PIL nel 2014.

L’agricoltura è il settore più importante, con il bestiame che normalmente rappresenta circa il 40% del PIL e più del 50% dell’esportazione. L’attività economica è stimata in aumento del 3,7% nel 2016 a causa della crescita nel settore dell’agricoltura, delle costruzioni e delle telecomunicazioni. Il piccolo settore industriale della Somalia, basato sulla trasformazione dei prodotti agricoli, è stato in gran parte rubato e i macchinari venduti per il loro metallo.

La crescita economica formalizzata deve ancora espandersi al di fuori della capitale Mogadiscio e di alcuni capoluoghi, e all’interno della città, le questioni di sicurezza dominano il business. In assenza di un settore bancario formale, i servizi di trasferimento di denaro hanno avuto la meglio in tutto il paese, gestendo fino a 1,6 miliardi di dollari di rimesse ogni anno, anche se le preoccupazioni internazionali relative al trasferimento di denaro in Somalia continuano a minacciare la capacità di questi servizi di operare nelle nazioni occidentali.

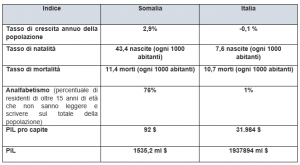

INDICI DEMOGRAFICI E DI SVILUPPO

CONTESTO STORICO E SOCIO-CULTURALE

CONTESTO STORICO

Periodo coloniale

L’interesse europeo in Somalia iniziò a svilupparsi dopo il 1839, quando la Gran Bretagna cominciò a usufruire del Golfo di Aden come base per il rifornimento di carbone delle navi che viaggiavano sulle rotte dirette in India. L’Italia e la Francia, guidati dal medesimo interesse per le loro navi, si stabilirono nelle regioni settentrionali della nazione. I francesi a Gibuti e gli italiani prevalentemente sulla costa di Asab, in Eritrea. Quando, intorno al 1880, ebbe inizio la corsa europea verso la conquista dei territori africani, la Somalia era, quindi, contesa tra queste tre potenze. Presto si aggiunse un quarto attore: l’Etiopia, quando Menelik II divenne imperatore, nel 1889. Nel 1888, La Francia e la Gran Bretagna, dopo aver rischiato un conflitto armato, riuscirono ad accordarsi sulla demarcazione dei confini relativi ai territori costieri sotto il loro controllo. La regione francese comprendeva l’area di Gibuti che divenne formalmente “la costa francese dei somali”, anche conosciuta come Somalia francese (French Somaliland). Questo territorio rimase una colonia francese fino al raggiungimento dell’indipendenza e alla costituzione della Repubblica di Gibuti, nel 1977. L’influenza britannica, che si estendeva sull’area costiera intorno alle località di Zeila e Barbera, venne formalizzata intorno agli anni ’80 del 1800 con diversi trattati che prevedevano garanzie di protezione ai capi dei diversi clan somali locali. La regione divenne, quindi, un protettorato con la denominazione di Somalia Britannica (British Somaliland). Anche se la Francia e la Gran Bretagna avevano acquisito il controllo di due importanti tratti di costa (rilevanti, soprattutto dal punto di vista commerciale se si pensa all’apertura, nel 1869, del canale di Suez) la maggiore disputa che riguardava il controllo di gran parte del territorio somalo, si giocava tra l’Italia e l’Etiopia. L’Italia stabilì protettorati nelle zone costiere ad est oltre la Somalia Britannica e le società italiane acquisirono locazioni su parte dei territori di fronte alla costa est. Nel 1884 l’Italia si accordò con la Gran Bretagna per la spartizione delle rispettive aree di influenza, ponendo i confini tra la Somalia Britannica e la Somalia Italiana appena a ovest di Bender Cassim (attuale Bosaso).

Inizialmente l’Italia aveva buone relazioni anche con l’Etiopia. Nel 1889, in particolare, il Trattato di Ucciali era volto a regolare i rapporti reciproci tra i due Stati, oltre che ad accettare le recenti acquisizioni territoriali italiane in Eritrea, che il sovrano etiope riconosceva come colonia italiana. Ma il disaccordo sull’interpretazione di alcune disposizioni del trattato portò a un inasprimento dei rapporti tra le due nazioni che, nel 1896, sfociò in una guerra conclusasi con la disastrosa sconfitta degli italiani ad Adua. Nonostante questi eventi riguardassero solamente l’Eritrea, la debolezza della posizione italiana ebbe ripercussioni immediate anche in Somalia. La grande regione somala dell’Ogaden – che collegava l’Etiopia alla parte costiera somala sotto il controllo italiano – non era stata fino ad allora sottoposta ad alcun potere imperiale. Dopo la disfatta di Adua, gli italiani non furono più in grado di resistere alle richieste etiopi su di essa. Il risultato fu un nuovo accordo tra le due potenze che, nel 1896/97, permise all’Etiopia di conquistare le regioni dell’Ogaden e dell’Haud (striscia meridionale della Somalia britannica). Questo accordo (che portò molti somali a stabilirsi permanentemente in Etiopia) divenne un buon compromesso coloniale fino agli anni ’20 del 1900 quando venne rotto dalle aspirazioni espansionistiche dell’Italia Fascista. Negli anni successivi i più grandi sconvolgimenti avvennero nella Somalia britannica dove la rivolta guidata da Mohammed ibn Abdullah Hasan (conosciuto dagli inglesi del tempo come il Mullah pazzo) proseguì per circa due decenni (fino al 1920).

Fascismo, Seconda guerra mondiale e indipendenza (1923-1967)

Una nuova era di conflitti iniziò in Somalia nel 1923, con l’arrivo nella colonia italiana del primo governatore nominato da Mussolini, al potere come dittatore nell’Italia fascista. Durante il Fascismo l’Italia adottò una politica estera volta a sviluppare ed estendere l’interesse imperiale della nazione che culminò con la disfatta dell’Etiopia e la sua annessione all’Italia nel 1936. La situazione somala si presentava quindi molto tesa allo scoppio della Seconda guerra mondiale. La Somalia francese e britannica era completamente circondata dai territori italiani di Eritrea, Somalia ed Etiopia, che costituivano la cosiddetta Africa Orientale Italiana.

Nel 1940, con l’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania, le truppe italiane invasero la Somalia britannica costringendo gli inglesi a ritirarsi dalle loro colonie. La Somalia francese intanto aveva dichiarato la neutralità in linea con la politica del governo di Vichy.

Nel 1941 le forze britanniche riconquistarono il protettorato sull’intera area riunendo quasi tutto il popolo somalo sotto il dominio inglese (eccetto la Somalia francese).

Nel 1942 la guarnigione di Gibuti (Somalia francese), fino a quel momento fedele al governo di Vichy, passò nella Somalia britannica e aderì alla causa degli alleati. Con il trattato di pace di Parigi del 1947, l’Italia fu costretta a rinunciare ai possedimenti in Africa. La responsabilità per l’assetto delle ex colonie fu assegnata ai cosiddetti “quattro grandi” (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica). Nel 1948, non avendo raggiunto un accordo soddisfacente, i “quattro grandi” ricondussero la questione al vaglio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, nel novembre del 1949, approvò un piano che riassegnava all’Italia la sua ex colonia in amministrazione fiduciaria con l’impegno di condurla all’indipendenza entro 10 anni (1950-1960), fatto che avvenne il 1° luglio 1960.

Nel 1960, infatti, gli eventi condussero all’indipendenza sia delle colonie britanniche che italiane, rispettivamente a giugno e a luglio. Esse decisero di unirsi e di costituire la Repubblica Somala (c.d. Somalia). Aden Abdullah Osman Daar venne eletto presidente e nominò Abdirashid Ali Shermarke come Primo Ministro. La colonia francese di Gibuti diventò indipendente nel 1977.

Il conflitto somalo (1960-2000)

Sin da subito, una delle principali questioni della Somalia indipendente fu la necessità di riunire i tre grandi gruppi somali che si trovavano in altri stati, in particolare nella Somalia francese, in Etiopia (regione dell’Ogaden e dell’Houd) e nel nord del Kenya. Il mancato raggiungimento di questo ambizioso obiettivo dipese principalmente dal supporto fornito dalle potenze occidentali all’Etiopia e al Kenya. Questa fu una delle ragioni che spinse la Somalia a rivolgersi all’Unione Sovietica per ottenere aiuti militari.

Intanto nel 1967 si tennero le elezioni presidenziali e Shermarke divenne il secondo Presidente della Somalia (vincendo su Daar).

Nel marzo del 1969 si svolsero le ultime elezioni multipartitiche per eleggere i 124 deputati dell’Assemblea Nazionale. Le elezioni si tennero in un clima generale di disordine e violenza (almeno 50 persone vennero uccise durante la campagna elettorale). Il partito che uscì vincitore alle prime elezioni della nuova repubblica fu la SYL o Somali Youth League, costituitosi in origine per condurre la campagna per l’indipendenza

all’interno della Somalia britannica. Il 15 ottobre dello stesso anno il presidente Abdirashid Ali Shermarke venne assassinato da un poliziotto del suo picchetto d’onore.

Rispetto alle questioni internazionali, negli anni ’60 del 1900 il governo somalo mantenne una posizione abbastanza neutrale. Nel 1969, la situazione cambiò radicalmente sia a livello interno che internazionale. In un clima di crescente instabilità politica, infatti, il generale Mohammed Siad Barre, prese il potere con un colpo di stato, sciolse il Parlamento, sospese la Costituzione e bandì tutti i partiti politici instaurando una dittatura di stampo marxista. La sua politica era volta ad affermare la supremazia del partito e della nazione come forza opposta al senso di fedeltà e di appartenenza ai diversi clan locali che costituivano, allora come oggi, la caratteristica della società somala. Nel quadro internazionale della guerra fredda, inoltre, la Somalia si allineò al fianco dei sovietici.

Nel 1977, mentre l’Etiopia stava vivendo un momento di grande instabilità dopo la caduta di Haile Selassie la Somalia attaccò le guarnigioni etiopi nell’Ogaden. L’esercito somalo assediò la città di Harar, ma il Presidente Siad Barre venne tradito proprio dalla superpotenza con cui aveva scelto di schierarsi. L’Unione Sovietica, infatti, fornì aiuti militari all’Etiopia. All’inizio del 1978 l’esercito etiope, grazie all’equipaggiamento sovietico e ai rinforzi delle truppe provenienti da Cuba, riconquistò l’Ogaden provocando un esodo di massa di centinaia di migliaia di rifugiati somali che si diressero oltre i confini con la Somalia. All’indomani di questo disastroso epilogo iniziarono a costituirsi gruppi ribelli su base clanica e regionale, sia all’interno che all’esterno del territorio somalo, con l’intenzione di rovesciare il regime centralizzato e repressivo di Siad Barre. L’intervento militare sovietico al fianco dell’Etiopia, inoltre, indusse Siad Barre, dopo l’iniziale filosovietismo, a un progressivo avvicinamento all’Occidente e ai regimi arabi moderati, culminato in una politica di allineamento agli USA .

Dal 1988 la situazione sfociò in una guerra civile che portò alla caduta del regime di Siad Barre, nel 1991. Il Congresso della Somalia Unita (United Somali Congress – USC) scelse Ali Madhi Mohammed, del clan Abgal, come Presidente provvisorio. La nomina non fu riconosciuta da un altro membro dell’USC, Mohamed Farah Aidid che iniziò un’opposizione armata al nuovo governo con l’aiuto del suo clan, gli Habr Ghedir (gli Abgal e gli Habr Ghedir sono due sotto-clan appartenenti al gruppo etnico di Hawiye). Fu l’inizio di un periodo drammatico in cui la Somalia finì sotto il controllo di decine di signori della guerra (Warlords). Data l’assenza di un governo centrale e la conseguente impunità, i signori della guerra finanziavano le proprie milizie attraverso i saccheggi, i rapimenti, il mercato nero, il traffico illegale di armi e di droga, l’assistenza estera (Paesi arabi ed. Etiopia) e le rimesse, frutto della diaspora somala. Tutto questo alimentò un clima di sempre maggiore fragilità della nazione.

Nel 1991 la fazione che aveva il controllo del territorio della ex Somalia britannica dichiarò l’indipendenza istituendo la Repubblica del Somaliland.

Il periodo 1991-1992 segnò la fase di maggiore intensità del conflitto durante la quale le differenti fazioni claniche combatterono per il controllo dei territori e delle risorse nel sud della Somalia. Il territorio venne a poco a poco diviso in settori sotto il dominio delle diverse tribù. Il conflitto portò alla distruzione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti di bestiame, soprattutto nelle aree interfluviali, provocando una gravissima carestia. Aumentò drasticamente il numero degli sfollati nonché dei rifugiati in fuga verso il Kenya e l’Etiopia. Nel periodo 1992-1995 gli scontri si localizzarono soprattutto intorno all’area di Mogadiscio. Le lotte tra leader di fazioni rivali nel sud provocarono la morte e lo spostamento di migliaia di somali e ridussero la popolazione alla fame. Nel 1992, in risposta al caos politico e al disastro umanitario le Nazioni Unite inviarono la missione UNOSOM. Obiettivo della missione, conosciuta anche con il nome di “Restore hope”, era quello di creare un margine di sicurezza per l’invio di aiuti umanitari alla popolazione civile. Tuttavia, l’intricata situazione di controllo del territorio da parte dei signori della guerra condusse la missione ONU al fallimento, simbolicamente identificato con la battaglia di Mogadiscio e l’abbattimento dell’elicottero americano Black Hawk. La UNOSOM si ritirò all’inizio del 1994, a due anni dal suo primo invio. Anche l’Italia era presente in Somalia con la missione IBIS che si ritirò il 20 marzo 1994, lo stesso giorno in cui vennero uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin[1]. Gli anni successivi furono caratterizzati da una crescente frammentazione del territorio sotto il controllo dei sempre più numerosi “warlords”. La situazione disegnava un Paese nel pieno di una crisi politica, economica e sociale con la presenza di diverse e complicate problematiche quali l’inesistenza di controlli alle frontiere, il traffico illecito di armi, le lotte intestine tra clan e la nascita di veri e propri campi di addestramento per le milizie jihadiste.

Tra il 1995 e il 2000 il Paese visse la fase del post-intervento. Il conflitto tra i signori della guerra e le loro fazioni continuò per tutti gli anni ’90. Nessun governo stabile riuscì a prendere il controllo della nazione. L’ONU fornì assistenza alla Somalia inviando aiuti alimentari, ma non furono inviati contingenti di peacekeeping. Alla fine degli anni ’90 la situazione era ancora molto precaria e il perpetrarsi del conflitto in diverse regioni provocò un aumento del numero di sfollati e rifugiati.

Nel 1996 la diplomazia internazionale (in particolare l’IGAD – Intergovernamental Authority on Development, che comprendeva Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda; l’Organizzazione per l’Unità Africana e le Nazioni Unite) riprese l’iniziativa nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto in corso: si susseguirono varie conferenze di riconciliazione e di pace e accordi che vennero presto disattesi con la ripresa di scontri che si concentrarono soprattutto nella città di Mogadiscio. Si combatté anche nel sud, attorno alla città di Chisimaio, e nel nord.

Nell’estate del ’97 inondazioni distrussero raccolti e villaggi e un’epidemia mise in ginocchio quanto restava dell’economia somala. Nel 1998 emersero, inoltre, alcune spinte autonomistiche regionali: la regione nordorientale del Puntland si autodichiarò amministrazione regionale autonoma e, anche se non ebbe un diffuso riconoscimento, nello stesso anno anche il Jubaland dichiarò la propria autonomia.

Il Governo di transizione e l’avanzata delle Corti Islamiche (2000-2006)

Nel 2000 fu raggiunto un accordo ad Arta (Gibuti), per la creazione di un Governo Nazionale di Transizione (TNG), sotto gli auspici dell’IGAD. Tuttavia, l’opposizione dei signori della guerra alla legittimità del TNG provocò l’inasprirsi del conflitto e accrebbe l’esodo di civili in fuga dal Paese. Nel Puntland e nel Somaliland, invece, il processo di ricostruzione andò avanti.

Nel gennaio del 2004 alcuni signori della guerra raggiunsero un accordo sulla condivisione del potere, dopo complicati negoziati tenutisi in Kenya. Questo accordo prevedeva la formazione di un Parlamento costituito da 275 membri. Il TNG fu sostituito nell’ottobre 2004 dal Governo Federale di Transizione (TFG), dopo due anni di conferenze sulla pace e la riconciliazione tenutesi, grazie alla mediazione dell’IGAD, in Kenya. Il TFG fu il 14° tentativo di costituire un governo dal 1991. A capo di questo governo venne posto Abdullah Yusuf, originariamente nominato dai peacekeepers africani per ripristinare l’ordine all’interno del Paese.Dopo una prima fase di attività a Nairobi, a giugno del 2005, il TFG entrò in Somalia. Mogadiscio però era considerata ancora troppo pericolosa nelle mani dei diversi signori della guerra. Così il Governo Federale si installò per un periodo prima a Johwar e poi a Baidoa.

Nell’estate del 2006, gli scontri iniziati dentro la città di Mogadiscio tra i Warlords e le milizie jihadiste somale portarono queste ultime, controllate dall’Unione delle Corti Islamiche, a scacciare i signori della guerra e a prendere il controllo della città. L’Unione delle Corti Islamiche (ICU) si costituì nel 2000 dall’unione, appunto, di 11 Corti autonome che lavoravano per portare ordine nella nazione, nel vuoto di potere creatosi in seguito alla cacciata dell’ex leader Siad Barre, nel 1991. La prima Corte fu fondata a Mogadiscio nel 1993 sotto la guida di Sheikh Ali Dheere. Fino al 2000 le Corti operavano separatamente nelle diverse giurisdizioni che erano delimitate da specifici confini. Esse si occupavano di dirimere le controversie locali e di mantenere l’ordine pubblico utilizzando proprie milizie, data l’assenza di un governo centrale. Nel 2000, le Corti si unificarono nell’ICU con lo scopo di rendere applicabili le decisioni che venivano prese sulla base della legge islamica, non più solo all’interno del singolo clan, ma tra i diversi clan. Da Mogadiscio, poco alla volta le Corti Islamiche presero il controllo di buona parte del sud della Somalia fino ad arrivare alle porte di Baidoa, la città dove risiedeva in quel momento il TFG che, nel frattempo, aveva ottenuto la tutela dell’ONU e l’appoggio militare dell’Etiopia. Da Baidoa ripartì l’offensiva governativa che, con il determinante intervento dell’esercito etiope e con il sostegno dei militari della regione del Puntland, rispose al tentativo delle Corti Islamiche di conquistare Baidoa con un attacco senza precedenti che portò in pochissimo tempo a riconquistare Mogadiscio. Alla fine del 2006 il TFG ottenne così ufficialmente il controllo della capitale, ma nei fatti ebbe inizio un lungo periodo di attentati da parte dei fondamentalisti islamici ai palazzi della Presidenza e del Governo con numerose vittime fra i civili e migliaia di sfollati che abbandonavano il centro di Mogadiscio. In seguito alla loro disfatta, le Corti Islamiche si divisero in diverse fazioni. Quelle più radicali, compresa al-Shabaab, si unirono per continuare la loro lotta contro il TFG. I militanti di al-Shabaab, condussero violenti attacchi soprattutto nel sud e nel centro della nazione. Al-Shabab (in arabo “gioventù”) cominciò a far parlare di sé già nel 2005, trovando una certa istituzionalizzazione all’interno della formazione delle stesse Corti Islamiche, sotto il nome di Hizb al-Shabab (partito dei giovani). Il gruppo ha sempre rappresentato l’avanguardia delle Corti, soprattutto da un punto di vista militare. Molti dei suoi leader sono ex appartenenti all’esercito nazionale somalo e sembrerebbero provenire da diverse regioni, comprese quelle scissioniste settentrionali.

Intervento della comunità internazionale: missione AMISOM (2007-2012)

L’inizio del 2007 continuò ad essere segnato dalla guerra e da continui scontri violenti a Mogadiscio. Gli Stati Uniti intervennero direttamente dalla loro base di Gibuti e, tra il 7 e l’8 gennaio, la Somalia fu obiettivo di un attacco aereo Usa, volto a demolire la sospetta presenza di esponenti di al-Qaeda tra le milizie islamiche. L’intervento statunitense non venne approvato dalla comunità internazionale, tuttavia le incursioni aeree americane proseguirono per tutto il mese soprattutto al sud del Paese. A febbraio 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizzò il dispiegamento di una missione di peacekeeping in supporto alle Istituzioni Federali Transitorie. Due mesi dopo la missione AMISOM iniziò il suo ingresso a Mogadiscio. La presenza delle truppe dell’AMISOM, tuttavia, non fu sufficiente a fermare le violenze. L’Etiopia intervenne ancora pesantemente a fine marzo a Mogadiscio. Per tutto il 2007 e il 2008 la situazione si fece sempre più drammatica, le milizie di al-Shabaab ottennero numerose vittorie arrivando a detenere il controllo di alcune città chiave e di importanti porti sia nel centro che nel sud della Somalia. L’obiettivo dichiarato delle milizie islamiste è quello di dare vita a uno Stato islamico dove si applica la Sharia e di allontanare dal Paese le agenzie delle Nazioni Unite.

Alla fine del 2008 i miliziani arrivarono a conquistare Baidoa, ma non Mogadiscio. Intanto, il Dipartimento di Stato americano annunciò di aver incluso la milizia al-Shabaab nella lista delle organizzazioni terroristiche.

A gennaio 2009 le truppe etiopi si ritirarono dalla Somalia lasciando la missione di peacekeeping come unica forza a difesa del TFG.

A giugno 2009 il Presidente dichiarò lo stato di emergenza a causa dell’intensificarsi delle violenze e chiese alle nazioni vicine, l’invio di truppe in aiuto al governo per combattere l’avanzata dei gruppi islamisti.

Nel 2010 si intensificarono i combattimenti per il controllo della città di Beledweye, punto strategico per i collegamenti con il Nord del Paese. Intanto al-Shabaab confermò di aderire alla rete di Al Qaeda. Il mese di febbraio 2010 si aprì con un’offensiva delle milizie islamiste, che tentarono di occupare il palazzo presidenziale di Mogadiscio, mentre aumentavano gli scontri nelle regioni settentrionali.

A settembre 2010 il Primo Ministro Shermarke lasciò la carica e venne sostituito da Mohamed Abdullahi Mohamed.

A febbraio 2011 il Kenya chiuse le frontiere con la Somalia dopo il verificarsi di scontri ai confini tra al-Shabaab e le forze governative.

A luglio 2011 le Nazioni Unite dichiararono che la Somalia stava attraversando una durissima carestia, causata da un periodo di siccità molto intenso che non si verificava da almeno 60 anni. Al-Shabab decise di alleggerire parzialmente il divieto di operare imposto alle agenzie umanitarie straniere presenti nel sud del Paese e le Nazioni Unite riuscirono a trasportare aiuti alla popolazione civile attraverso un ponte aereo.

A ottobre del 2011 le truppe keniote invasero la Somalia con lo scopo di attaccare i ribelli accusati di essere coinvolti in diversi rapimenti di stranieri avvenuti sul territorio del Kenya. Nello stesso mese, l’esercito americano diede il via all’invio di droni da una base in Etiopia e le truppe etiopi avanzarono verso la città di Guriel.

Da febbraio a maggio del 2012 al-Shabaab perse le città chiave di Baidoa e Afgoye che vennero occupate dalle forze del Kenya, dell’Unione Africana e dalle truppe governative. al-Shabaab perse, così, gran parte del territorio fino ad allora sotto il suo controllo.

Insediamento del nuovo governo somalo e ultimi avvenimenti (2012-2020)

Ad agosto 2012 si insedia, per la prima volta da oltre 20 anni, il primo Parlamento formalmente riconosciuto ponendo fine a un periodo di transizione durato 8 anni. Le forze governative conquistano il porto di Merca, a sud di Mogadiscio, sottraendolo al controllo di al-Shabaab.

A settembre 2012 il Parlamento somalo elegge Hassan Sheikh Mohamud come Presidente. Si tratta delle prime elezioni presidenziali avvenute in Somalia dal 1967.

Nel mese di ottobre 2012 l’Unione Africana e le forze governative riconquistano le città di Wanla Weyn (nord-ovest di Mogadiscio) e, soprattutto, Chismaio: l’ultima grande città rimasta sotto il controllo di al-Shabaab, oltre che il secondo grande porto della nazione. Il Presidente Mohamud nomina Abdi Farah Shirdon Saaid come Primo Ministro.

A gennaio 2013 gli Stati Uniti riconoscono il governo della Somalia per la prima volta dal 1991.

A giugno 2013 Il leader più anziano di Al-Shabab Sheikh Hassan Dahir Aweys viene preso in custodia dalle truppe governative dopo che essere stato escluso dalla figura più estrema di Al-Shabab Ahmed Abdi Godane. Cresce la violenza di Al-Shabab che mette in atto diversi attacchi incluso quello nel palazzo presidenziale e nel quartier generale dell’ONU a Mogadiscio.

A settembre 2013 si svolge a Bruxelles la Conferenza dei Paesi Europei per la Somalia, con lo scopo di organizzare il sostegno dell’UE alla riconciliazione e alla ricostruzione civile ed economica del Paese. L’impegno è venuto prima di tutto da parte dei leader somali, determinati a rispondere alle aspettative di una popolazione ormai allo stremo. “Un nuovo patto per la Somalia”, questo il titolo della conferenza che ha dato vita a un “new deal” per la Somalia. Con questo termine si è voluto rafforzare un patto di reciproca responsabilità e di gestione del rischio fra la Somalia e la Comunità internazionale. È stato, inoltre, accordato un finanziamento di 2,4 miliardi di dollari per la ricostruzione del Paese. Nello stesso mese Al-Shabab attacca il Kenya in segno di rappresaglia per il coinvolgimento militare del paese in Somalia colpendo un centro commerciale a Nairobi dove uccide 60 persone.

A maggio 2014 Al-Shabab effettua un attacco a bomba contro un ristorante a Gibuti, dicendo che il paese è utilizzato come rampa di lancio per colpire i musulmani.

A giugno 2014 Al-Shabab rivendica due attacchi sulla costa keniana in cui muoiono più di 60 persone e minaccia di continuare gli attacchi contro il Kenya.

A settembre 2014 il leader di Al-Shabab, Ahmed Abdi Godane, rimane ucciso durante un attacco USA ad opera di alcuni droni. Il governo mette una taglia di due milioni di dollari sul suo successore, Ahmad Omar.

Tra novembre e dicembre 2014 Al Shabab effettua una serie di uccisioni di massa nel nord-est del Kenya, attaccando un autobus e un gruppo di operai.

Ad aprile 2015 Al-Shabab rivendica l’uccisione di 148 persone, principalmente studenti cristiani, presso il Garissa University College nel nord del Kenia. Il Kenia esegue raid aerei sulle basi Al-Shabab in Somalia per ritorsioni.

A maggio 2015 il Segretario di Stato americano John Kerry si reca a Mogadiscio per una breve visita a Mogadiscio,è il primo funzionario straniero a farlo.

A febbraio 2016 i leader dell’Unione Africana concordano sulla necessità di maggiori finanziamenti e sostegno per rafforzare la loro presenza militare in Somalia dopo settimane di accresciuti attacchi Al-Shabab ai danni di spazi pubblici e truppe progovernative. Le truppe del governo e dell’Unione africana riconquistano il porto meridionale di Merca finito per un breve periodo sotto il controllo Al-Shabab.

A novembre 2016 i leader di Puntland e Galmudug, due regioni somale, accettano di rispettare un cessate il fuoco nella città di Galkayo, oggetto di una controversia. La lotta per il controllo della città, secondo quanto riferito, ha originato lo sfollamento di 90.000.

A febbraio 2017 il Parlamento elegge alla presidenza l’ex Primo ministro Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come Farmajo. Al-Shabab minaccia di colpire chiunque collabori con lui.

A marzo 2017 i pirati sequestrano una petroliera al largo della costa di Puntland nel primo dirottamento di un grande imbarcazione avvenuto nella zona dal 2012.

A maggio 2017 il presidente Mohamed in occasione della conferenza di Londra chiede di interrompere l’embargo di armi per riuscire a sconfiggere Al-Shabab. Il Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres afferma che in Somalia sono attualmente in vigore le condizioni affinché la sua possa diventare una storia di successo.

Il 14 ottobre 2017 due autobombe esplodono presso la K5 Junction, una zona piena di alberghi e ristoranti di Mogadiscio. 869 persone sono rimaste coinvolte nell’attentato, 512 delle quali sono morte. Un ufficiale somalo ha definito tale attacco “l’11 settembre della Somalia”.

Il Country Report on Terrorism 2017 del governo americano, come quello del 2016, ha inserito la Somalia tra i rifugi sicuri del terrorismo in Africa, insieme alla regione del Lago Ciad e alla zona trans-sahariana. Il report riferisce che, nel 2017, i terroristi somali hanno utilizzato diverse aree del Paese per architettare e condurre attentati a causa dell’incapacità delle forze di sicurezza locali di attuare riforme e di adottare una legislazione utile ad innalzare la difesa della Somalia. Nel febbraio del 2017, il presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Fermajo, ha dichiarato lo Stato di guerra contro il gruppo terroristico.

A dicembre 2018, dopo 27 anni, gli Stati Uniti ristabiliscono una presenza diplomatica permanente in Somalia. L’ambasciata statunitense era stata chiusa nel 1991 a seguito dello scoppio della guerra civile.

A giugno 2019 la crisi diplomatica tra Kenya e Somalia, originata da una disputa per il controllo di un’area marittima di confine, si aggrava ulteriormente a seguito della decisione del governo keniota di imporre il divieto di commercio con la Somalia e di chiudere il punto di passaggio del confine meridionale tra i due Paesi, situato nella contea di Lamu.

Tra giugno e dicembre 2019, numerosi sono gli attentati rivendicati dal gruppo jihadista Al-Shabab. Il 14 agosto una base militare del Governo somalo a Mogadiscio è stata attaccata con autobombe e colpi di pistola, causando la morte di almeno 50 persone.

Nel settembre 2019, Kenya e Somalia si accordano per normalizzare i propri rapporti e porre fine alle tensioni generate da una disputa di confine tra i due Paesi. Il presidente somalo e quello kenyota hanno raggiunto un’intesa volta a “riportare le loro relazioni alla normalità e a ricostruire la fiducia tra i due governi”.

Il 30 settembre 2019, due attacchi separati hanno colpito una base militare statunitense nella città di Baledogle e un convoglio italiano a Mogadiscio. In risposta all’attacco, lo stesso giorno, l’esercito americano ha dichiarato di aver eliminato 10 militanti di al-Shabaab e distrutto un loro veicolo durante un’operazione militare. Mentre il 20 novembre, un drone americano uccide uno dei membri chiave del gruppo jihadista di al Shabaab.

Nel febbraio 2020 gli Stati Uniti hanno rinnovato l’assistenza militare alla Somalia al fine di rafforzare le operazioni terroristiche contro le milizie affiliate all’organizzazione di al-Qaeda.

Nel marzo 2020, si sono verificate nuove tensioni tra il Kenya e la Somalia. Infatti, il Governo di Nairobi, ha accusato quello somalo di aver perpetrato un attacco ingiustificato nella città di frontiera di Mandera. Le forze somale avrebbero fatto irruzione all’interno del territorio keniota violando la sua sovranità. Le tensioni, tuttavia, erano già esplose il 2 marzo, quando intensi combattimenti si erano scatenati tra le truppe somale e le forze della regione semi-autonoma di Jubaland, nella città di Bulohawo, al confine tra Kenya e Somalia.

L’8 marzo 2020, la radio di Stato somala ha confermato l’uccisione in un attacco aereo del 22 febbraio di un alto comandante del gruppo militante islamico al-Shabaab, Bashir Mohamed Mahamoud. Già nel 2008, gli Stati Uniti avevano posto una ricompensa di 5 milioni di dollari a chiunque avesse fornito informazioni sulla posizione e gli spostamenti dell’uomo. Questi era a capo delle operazioni militari del gruppo terroristico ed era coinvolto nella pianificazione e realizzazione di attacchi terroristici in Somalia e in Kenya. Il 17 marzo, le truppe dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), in collaborazione con l’esercito nazionale di Mogadiscio, hanno condotto un’offensiva militare congiunta, riuscendo a liberare la città di Janaale, roccaforte di Al-Shabaab, dai terroristi somali.

Il conflitto in Somalia sta avendo conseguenze devastanti sulla popolazione civile. Numerose persone, perdono ogni giorno la vita a causa dei raid aerei utilizzati nelle operazioni antiterroristiche ed a causa dei continui attentati ad opera dalle forze jihadiste. Il territorio, inoltre, è tra i paesi africani più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Infatti, a minacciare la già labile stabilità del Paese vi è non solo l’epidemia di coronavirus, ma anche l’emergenza causata dall’invasione delle locuste del deserto e dalle periodiche inondazioni. Le recenti alluvioni hanno provocato lo sfollamento di circa 500.000 persone all’interno del Paese, in un momento in cui una grave infestazione di locuste sta minacciando le scorte di cibo. La povertà e l’instabilità politica rappresentano il terreno fertile sul quale far crescere il malcontento ed aumentare le possibilità di reclutamento di combattenti jihadisti. Così di attentato in attentato i terroristi continuano a indebolire il già fragile Governo, rendendo la Somalia un Paese in cui dilaga la povertà e nel quale i diritti umani vengono quotidianamente violati.

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

Il somalo e l’arabo sono le lingue ufficiali della Somalia. La lingua somala appartiene al ceppo cuscitico. Altre lingue sono usate nei rapporti commerciali e nelle relazioni internazionali: l’arabo, l’inglese, l’italiano e lo swahili.

La Somalia, a differenza di altri paesi africani, ha una composizione etnica molto omogenea. La struttura sociale è totalmente imperniata sull’appartenenza clanica. Il clan rappresenta l’unità sociale in cui virtualmente tutti i membri condividono la stessa linea di parentela che li lega a un unico antenato per via patrilineare.

Ogni famiglia clanica è suddivisa in clan e sotto-clan.

La maggioranza della popolazione è composta da gruppi nomadico-pastorali (ad esempio i cosiddetti “clan nobili” dei Darood, Hawiye, Dir e Isaaq). Un altro grande gruppo è costituito da popolazioni agro-pastorali che risiedono nelle zone interfluviali tra i fiumi Juba e Shabelle, nel sud della Somalia. Di questo gruppo fanno parte i clan dei Digil-Mirifle e dei Rahanweyn. Al di fuori di questa suddivisione esistono, inoltre, altri gruppi di minoranza. I clan nomadico pastorali dei Darod, Hawiye, Isaaq e Dir sono considerati “nobili” in riferimento alla popolare credenza che siano discendenti diretti del capostipite Samaal e della famiglia del profeta Maometto (clan Quraish). Altri clan agro-pastorali dei Digil e dei Mirifle (collettivamente noti come Rahanweyn) sono in una posizione intermedia tra i maggiori clan somali e i gruppi di minoranza. Molte persone di etnia somala vivono nelle vicine Etiopia, Kenya e Gibuti.

Gruppi nomadico pastorali – le quattro maggiori famiglie di clan:

- Darood: sono comunemente divisi in 3 principali gruppi quali: Ogaden, Merehan e Harti. Il gruppo Harti comprende a sua volta tre sotto-clan: i Majerteen che si trovano principalmente nel Puntland e i Dulbahante e Warsangeli che vivono nelle zone di confine con il Somaliland. I Merehan abitano le aree della Somalia centro-meridionale e si concentrano soprattutto nella regione di Gedo. Gli Ogaden occupano la Somalia meridionale dove, negli anni, hanno acquisito un maggiore controllo sull’area del Lower e Middle Juba, sono presenti anche in Etiopia e Kenya. Dato che i Darood sono presenti in gran parte della Somalia (nord e centro-sud) oltre che in Etiopia e Kenya possono essere considerati il più forte gruppo nazionalista pan-somalo.

- Hawiye: gli Hawiye sono composti dai due principali sub-clan: gli Habr Gedir e gli Abgal. Il clan degli Hawiye abita le zone della Somalia centrale e meridionale e, in particolare, sia gli Abgal che gli Habr Gedir sono dominanti a Mogadiscio. Gli Hawiye delle regioni centrali hanno svolto un ruolo di primo piano nella cacciata dell’ex presidente Siad Barre dal potere.

- Dir: i Dir comprendono al loro interno alcuni sotto-gruppi come quello degli Issa, dei Gadabursi, e dei Biymaal. Questi clan vivono nel Somaliland oltre che nelle zone centromeridionali del Paese.

- Isaaq: per quanto concerne gli Isaaq esiste una controversia sul fatto che essi costituiscano o meno una famiglia di clan, come gli stessi Isaaq affermano, o se siano un sotto clan dei Dir, come sostengono altri clan. Gli Isaaq hanno delle linee di parentela che li legano ai sotto-clan Dir dei Biymaal, Issa e Gadabursi. Essi sono presenti soprattutto nel Somaliland.

Gruppi agro-pastorali

I gruppi agro-pastorali hanno una struttura clanica molto diversa da quella dei gruppi nomadico-pastorali, identificata da un’organizzazione fortemente gerarchica. I clan agro-pastorali non praticano la migrazione di transumanza come i gruppi nomadici, ma sono prevalentemente agricoltori. Essi usano, inoltre, allevare i cammelli: una risorsa che utilizzano nei casi di grave siccità per spostarsi. Di base sono dei gruppi stanziali e definiscono la loro identità in base al luogo di provenienza più che al clan di appartenenza.

Principali gruppi agro-pastorali

- Rahanweyn (suddivisi nei due grandi gruppi dei Digil e Mirifle): il termine Rahanweyn o Reewinsi riferisce a circa tre dozzine di clan che abitano nella zona costiera del sud della Somalia. Si concentrano nelle regione Bay e nel sud della regione Bakool, ma sono anche presenti come minoranze nella regione Geedo, nella zona sud e centrale della regione Juba e al sud della regione Shabeelle. Si distinguono dagli altri somali per l’uso del af-maay, un dialetto regionale utilizzato come lingua franca tra i vari gruppi Rahanweyn. Attraverso matrimoni misti e relazioni clientelari i clan Rahanweyn hanno incluso all’interno delle loro comunità locali individui e famiglie di altre zone del Paese. Questa etnia è composta da un popolo tradizionalmente pacifico che non è stato particolarmente coinvolto nella guerra civile somala. Attualmente sono però dotati di un proprio esercito con il quale cercano di proteggere il proprio territorio, pur non essendo particolarmente interessati ad espandere il proprio controllo su altre zone del Paese.

I Rahanweynn, gruppo numeroso e geneticamente eterogeneo, sono normalmente divisi in Digil e Merifle.

– I Digil sono composti da sette clan (che includono Geledi, Begeda, Tunni, Jiddo, Garre, Dabarre) che abitano le zone interne adiacenti al sud di Shabeelle e alle Valli di Juba.

– I Merifle sono divisi in due grandi segmenti: da un lato i Sagaal che includono gli Hadama, i Luwai e i Gasargudda delle regioni di Bakool e di Geedo, dall’altro i Siyeed, che includono gli Harien, gli Heraw, gli Emid e gli Elay della regione di Bay.

Gruppi di minoranza

Tra i gruppi di minoranza si possono includere i gruppi “fuori casta” (o schiavi) – comunemente conosciuti come Sab – i gruppi discendenti dall’etnia Bantu e i gruppi costieri, compresi quelli di origine araba come i Bajuni e i Bravanesi. Le minoranze non sono considerate all’interno del sistema sociale della Somalia, la loro lingua e la loro cultura non vengono accettate né tutelate.

- Sab: i Sab sono tradizionalmente considerati gli schiavi dei clan appartenenti ai gruppi pastorali. A loro è concesso di avere relazioni con i somali solo attraverso il tramite di un abbaan(padrone somalo). Osservatori esterni li hanno sempre considerati “fuori casta” perché tradizionalmente possono sposarsi solo tra loro e gli altri clan somali li considerano “inquinati”. In particolare, mentre all’interno dei gruppi Sab non ci sono grandi conseguenze se un loro membro sposa un appartenente a uno dei “clan nobili”, non è vero il contrario. I membri dei “clan nobili” che sposano un appartenente al gruppo Sab potrebbero perdere la protezione del proprio clan.

Ai Sab è tradizionalmente negato il diritto alla terra, la possibilità di allevare bestiame, di partecipare al commercio locale, all’economia di mercato e alla vita politica. Poiché non hanno nessun naturale alleato negli altri clan e non hanno alcun peso nella vita politica possono essere attaccati impunemente. Il solo modo che hanno per resistere al dominio degli altri clan è mantenere segreti i propri interessi.

I gruppi Sab comprendono i seguenti sotto-gruppi:

– Gabooye/Midgan: presenti prevalentemente a nord, i Gabooye comprendono diversi gruppi: i Tumal (fabbri), i Midgan (svolgono diverse professioni: cacciatori, produttori di veleni, parrucchieri, calzolai ecc.) e gli Yibr. Altri gruppi appartenenti ai Gabooye/Midgan sono i Madhibaan, i Muuse Dhariyo, gli Howleh, gli Hawraar Same e gli Habar Yaquup, diffusi anche nel sud del Paese.

– Yibr: gli Yibr o Yibro vivono lungo la costa a Mogadiscio, Bosaso, Borama e Burco. Nel sud del Paese, questo gruppo viene descritto come nettamente distinto dai Gobooye. Si afferma che gli Yibr siano discendenti del primo gruppo ebreo insediatosi nel Corno d’Africa. I membri del clan Yibr svolgono alcune funzioni mitologiche all’interno della società somala, ad esempio, secondo un’antica tradizione, consegnando un dono di nascita (samanyo) di un neonato (o un regalo di una ragazza neosposa) a un membro del clan Yibr, questi regalerà al bambino un talismano che avrà la funzione di allontanare gli spiriti negativi e di condurre a una buona sorte. Gli Yibr, prima dell’indipendenza, hanno potuto godere di una certa protezione proprio grazie a questa pratica molto diffusa nella società somala. Dopo l’indipendenza essi hanno però subìto il divieto, da parte del governo, del rito del Samanyo e della pratica di tutte le tradizioni a esso collegate. Attualmente, gli appartenenti a questo clan rischiano di essere obiettivo di persecuzione soprattutto nelle zone controllate dal gruppo islamico di al-Shabaab.

Altri gruppi Sab presenti nel sud della Somalia sono gli Yahhar, i Galgalo, i Boon, e gli Eyle.

- Bantu della Somalia: i bantu vivono principalmente nelle zone meridionali della Somalia e svolgono soprattutto attività agricole. A seconda della loro collocazione geografica, vengono chiamati in modo diverso: Gosha, Makane, Shiidle, Reer Shabelle o Mushungli. Parlano la lingua bantu e molti di loro conoscono anche l’arabo e lo swahili. Sono fortemente emarginati e sfruttati dai clan nomadici come coltivatori terrieri. Negli anni, i Bantu, hanno acquisito una maggiore forza grazie soprattutto al fatto che hanno iniziato ad organizzarsi militarmente per la loro difesa.

Gruppi Costieri

Questi gruppi comprendono i Benadiri, I Barawani, i Bajuni e i Jaaji (anche detti Reer Maanyo) e vivono lungo le coste della Somalia. I Barawani e i Bajuni sono di origine araba.

- Bajuni: sono una piccola comunità di marinai e pescatori e vivono lungo la costa della Somalia meridionale (a sud di Chisimaio) e sulla costa del Kenya, nonché nelle isole a largo della costa somala. Inoltre ci sono famiglie stanziate a Chisimaio e in piccola parte a Mogadiscio e Brava. Parlano Swahili con una certa influenza araba e, coloro che vivono e lavorano in modo stanziale, parlano anche somalo.

- Benadirie Bravanesi: i Benadiri sono una popolazione urbana dell’Africa dell’est, hanno origini swahili vivono principalmente nelle città costiere di Mogadiscio, Merka e Brava. I Bravanesi sono una popolazione situata stabilmente nella città di Brava, parlano il Chimiini, un dialetto dello Swahili, ma conoscono anche altri dialetti come il Af-Maymay, parlato dal subclan Tunni.

Altri gruppi minoritari appartenenti ai clan summenzionati:

- Rer Hamar: appartenenti al clan Benadiri, vivono nelle zone centrali di Mogadiscio, in particolare ad Hamarweyne e Shangani e sono anch’essi di origine araba.

- Baymaal: appartenenti al clan Dir. Spesso in lotta con il clan Hawiye con il quale hanno combattuto principalmente nelle aree del basso Shabelle e del Medio e Basso Juba.

- Sheikhal: associati attualmente agli Hirab, un sottoclan degli Hawiye.

• Ashraf: sono generalmente considerati un popolo religioso e maestri di questioni religiose.

Appartenenti a una particolare discendenza della figlia del profeta Maometto, Fatima, essi mantengono un certo status religioso. Pur vivendo ben integrati con la popolazione, si identificano all’interno di due clan più grandi: i Digil-Mirifle e i Benadiri. Grazie al loro status religioso non vengono sempre identificati come una minoranza, ma spesso gli Ashraf hanno dovuto affrontare gli stessi problemi dei clan con cui si identificano. Ad esempio, i Benadiri/Ashraf sono stati obiettivo di persecuzione insieme con i Benadiri, durante la guerra civile somala. I Digil/Ashraf, invece, sono attualmente perseguitati dal gruppo estremista islamico di al-Shabaab, insieme con i Digil-Mirifle, principalmente a causa del fatto che gli islamisti non riconoscono lo status religioso degli Ashraf.

- Bagadi/Iroole: parte dei clan dei Digil/Rahanweyn nella regione del Basso Shabelle.

- Ajuraan e Abagaal: sottoclan del clan Hawiye.

- Tunueg e Tunni: appartenenti al clan Digil

ORDINAMENTO DELLO STATO

Secondo la Costituzione del 2012 il Parlamento federale è composto da Camera del popolo (275 membri) e Camera alta (fino a 54 membri), entrambe elette a suffragio diretto con mandato di 4 anni. Il Presidente è eletto dal Parlamento con un mandato di 4 anni. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente e deve ricevere la fiducia del Parlamento.

DIRITTI UMANI e LIBERTÀ FONDAMENTALI

Libertà d’associazione e d’assemblea

Libertà d’assemblea

L’articolo 20 della Costituzione Federale Provvisoria della Somalia garantisce il diritto di “assemblea, dimostrazione, protesta e petizione”:

1) Ogni individuo ha diritto di organizzare e partecipare ad assemblee, dimostrare e protestare pacificamente senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione;

2) Ogni individuo ha il diritto di presentare petizioni alle istituzioni dello Stato.

Tuttavia, di fatto, la situazione di insicurezza generale limita questi diritti in molte zone della nazione. Anche nelle regioni autonome del Somaliland e del Puntland si sono verificati casi di violenze e uccisioni di alcuni manifestanti da parte delle forze di sicurezza. Nonostante le prescrizioni costituzionali, le assemblee pubbliche devono essere autorizzate dal Ministero dell’Interno. Questa previsione viene giustificata dalle autorità come una precauzione necessaria rispetto al rischio di attentati da parte di al-Shabaab. Molti continuano a percepire questa misura come un mezzo per prevenire la nascita di dissensi e opposizioni di natura politica contro le autorità somale. Al-Shabaab vieta qualsiasi forma di assemblea pubblica che non sia autorizzata dall’organizzazione stessa.

Libertà di associazione:

L’articolo 16 della Costituzione Federale Provvisoria tutela la libertà di associazione e dispone che: Ogni individuo ha il diritto di associarsi con altri individui e gruppi, di costituire e appartenere a organizzazioni, inclusi i sindacati e i partiti politici. È, altresì, garantito il diritto di non associarsi. Nessuno può essere costretto ad associarsi ad altri individui o gruppi. Il protrarsi del conflitto negli anni ha seriamente condizionato l’esercizio della libertà di associazione dei cittadini somali che è stata e rimane particolarmente limitata nei territori controllati delle milizie islamiche di al-Shabaab. In queste aree del Paese le organizzazioni della società civile, gli attivisti, i volontari e i giornalisti continuano ad essere vittime di attacchi indiscriminati.

Nelle zone della Somalia centrale e meridionale non controllate da al-Shabaab i cittadini possono liberamente aderire a organizzazioni della società civile di qualsiasi tipo. Tali organizzazioni godono della fiducia della popolazione perché mettono a disposizione servizi di utilità sociale che rivestono un ruolo chiave in una nazione dove non esistono ancora istituzioni statali efficienti. Nell’autodichiarata Repubblica del Somaliland le libertà di associazione e di assemblea sono garantite dalla Costituzione e ci sono molte organizzazioni della società civile che operano nel territorio.Tuttavia, alcuni rapporti evidenziano come le autorità del Somaliland abbiano impedito la partecipazione a riunioni relative all’evoluzione del processo federale che è percepito come una minaccia all’indipendenza della regione. Nel Puntland le libertà civili sono state limitate durante il governo del presidente Abdurahman Farole. Dal 2012, con l’introduzione dei partiti politici, si stanno avviando nuove dinamiche partecipative e sta nascendo un vivace dibattito pubblico.131 Alcuni rapporti, tuttavia, riportano recenti denunce da parte di alcune organizzazioni della società civile di controlli e interferenze nelle proprie attività.

Libertà di espressione e di stampa

Le disposizioni della Costituzione Federale Provvisoria della Somalia prevedono la libertà di espressione e di stampa. L’articolo 18, infatti, dispone che:

- Ogni individuo ha il diritto di avere ed esprimere le proprie opinioni e di ricevere ed esprimere opinioni, informazioni e idee in qualsiasi modo.

- La libertà di espressione comprende la libertà di stampa e la libertà dei media, inclusi tutti i mezzi di comunicazione basati sull’utilizzo dell’elettronica e del web.

Nonostante le disposizioni costituzionali molte sono le organizzazioni internazionali che hanno denunciato il verificarsi di numerose violazioni della libertà di stampa evidenziando come i giornalisti siano spesso vittime di violenza, maltrattamenti e detenzioni arbitrarie in tutte le regioni della Somalia. Secondo Human Rights Watch, “gli attacchi mirati sui media, inclusi la molestia e l’intimidazione da parte delle autorità federali e regionali e di Al-Shabab continuano”. Nel rapporto World Press Freedom Index, pubblicato dall’Organizzazione Reporters Without Borders, si evidenzia come, in Somalia, l’informazione sia percepita come una minaccia e come i giornalisti siano obiettivo di persecuzioni sia da parte dei terroristi che da parte della sicurezza governativa.

Libertà di religione

L’articolo 17 della Costituzione Federale Provvisoria tutela la libertà di religione e di credo:

1) Ogni individuo è libero di praticare la propria religione;

2) Nessun’altra religione diversa dall’Islam può essere diffusa nella Repubblica Federale della Somalia.

La Costituzione Federale Provvisoria garantisce il diritto per ciascun individuo di praticare la propria religione. Come sopra riportato, la Costituzione Federale prevede l’Islam come religione di Stato, vieta la diffusione di qualsiasi altra religione diversa dall’Islam e dispone che tutte le leggi debbano rispettare i principi generali della Sharia (legge islamica). Anche le costituzioni del Somaliland e del Puntland contengono disposizioni simili e vietano ai musulmani di convertirsi ad altre religioni. Nelle aree della nazione sotto il controllo del Governo Federale non ci sono state recenti denunce di violazioni di questo diritto. Tuttavia, nelle zone controllate delle milizie islamiche di al-Shabaab la libertà di religione è fortemente ostacolata. Alcuni rapporti denunciano che nelle aree rurali delle regioni centrali e meridionali, controllate da al-Shabaab, i miliziani avrebbero mutilato e ucciso persone sospettate di essersi convertite ad altre religioni o di non aver rispettato le regole imposte dal gruppo. In generale, in tutte le zone della nazione, le conversioni dall’Islam ad altre religioni non sono accettate nemmeno dalla società civile. Gli individui sospettati di conversione, infatti, subiscono maltrattamenti anche da parte dei membri delle comunità di appartenenza. Non sono assenti, infine, casi di discriminazioni sociali fondate sull’appartenenza religiosa, sul credo o sulla pratica del culto.

SOGGETTI VULNERABILI

DONNE

Stupri, violenze sessuali e mutilazioni genitali femminili sono reati molto diffusi in Somalia. Le donne sfollate e i bambini sono la fascia di popolazione più vulnerabile rispetto a questo tipo di violenze. Secondo l’UNICEF nel 30-40% dei casi le vittime sono bambini. La legge penalizza lo stupro prevedendo dai 5 ai 15 anni di carcere. Non esistono, invece, leggi contro il reato di stupro coniugale. Nonostante le disposizioni legislative e l’impegno ribadito dal Governo Federale della Somalia nella lotta contro la violenza sessuale, l’attuale situazione di insicurezza estesa su tutto il territorio pone limiti oggettivi alla capacità delle autorità di far fronte a questo problema e di garantire il rispetto delle disposizioni legislative previste in materia. L’approccio tradizionale nel trattare i casi di violenza sessuale tende a ignorare la situazione delle vittime e cerca soluzioni o risarcimenti attraverso una negoziazione tra i membri dei clan degli stupratori e delle loro vittime. A volte, queste ultime vengono costrette a sposare gli uomini che le hanno violentate.

Nel Somaliland lo stupro di gruppo è un problema presente soprattutto nelle aree urbane. Per la maggior parte, si tratta di gruppi di giovani. Molti di questi casi avvengono nelle periferie povere e coinvolgono immigrati, rifugiati e sfollati provenienti dalle zone rurali ospitati nelle aree urbane. Le donne non godono degli stessi diritti degli uomini e subiscono sistematiche forme di subordinazione agli uomini, nonostante le disposizioni costituzionali vietino qualsiasi forma di discriminazione. La legge richiede un eguale salario per le stesse condizioni di lavoro. Di fatto, però, le donne rappresentano una percentuale residuale degli occupati, sia nel settore pubblico che in quello privato, a causa del basso livello di istruzione delle bambine. Le donne non sono discriminate nel campo della proprietà e della gestione imprenditoriale, salvo nelle aree controllate da al-Shabaab. L’organizzazione, infatti, ritiene contraria all’islam la partecipazione delle donne alle attività economiche. Sussistono, inoltre, altre forme di discriminazione – sociale e legislativa – anche in altri campi come nel possesso di beni, nell’eredità ecc. Le mutilazioni genitali femminili, infine, sono una pratica molto diffusa in tutte le regioni della Somalia.

BAMBINI SOLDATO

Nel World Report 2016, Human Rights Watch denunciava che “tutte le parti coinvolte nel conflitto somalo continuano a commettere gravi abusi sui bambini, come il reclutamento nelle forze armate e le detenzioni arbitrarie. Al-Shabaab, in particolare, si è resa responsabile di attacchi allescuole, reclutamenti e matrimoni forzati ai danni di minori”. I bambini all’interno dei campi di addestramento delle milizie di al-Shabaab vengono sottoposti a estenuanti allenamenti fisici, non ricevono un’adeguata alimentazione, vengono addestrati all’uso delle armi, subiscono punizioni fisiche, ricevono un’educazione religiosa e vengono costretti ad essere testimoni delle punizioni ed esecuzioni inflitte ai loro coetanei. Al-Shabaab usa i bambini nei combattimenti, spesso come scudi umani e come attentatori suicidi o anche per piazzare bombe e altri ordigni esplosivi. Sono anche costretti a lavorare in ruoli di supporto come nel trasporto di munizioni, acqua e cibo; nella rimozione dei militanti morti o feriti; nella raccolta delle informazioni e nei servizi di sorveglianza. Le Nazioni Unite denunciano che al-Shabaab recluta bambini con meno di 8 anni di età, nelle scuole e nelle madrasse.

LGBT – LESBIAN, GAY, BISEXUAL E TRANSGENDER

Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono punite con una pena detentiva che può andare da due mesi a tre anni e le disposizioni antidiscriminazione non vengono applicate agli individui omosessuali (LGBT). Anche a livello sociale l’omosessualità rappresenta uno stigma. Non esistono dibattiti pubblici sul tema, non ci sono organizzazioni a difesa dei diritti delle persone omosessuali e le denunce di violenze o discriminazioni sociali basate sull’orientamento sessuale sono rarissime, soprattutto a causa dell’enorme emarginazione sociale che ne deriverebbe e che, di fatto, impedisce a queste persone di rendere pubblica la loro condizione.

RIFUGIATI E SFOLLATI INTERNI (IDPs)

La Somalia è reduce da più di due decenni di conflitto, violenze e violazioni dei diritti umani che hanno provocato ripetuti spostamenti della popolazione. Il Governo Federale, sin dal suo insediamento nel 2012, ha lavorato per la promozione della pace, per la creazione di un governo stabile e per migliorare i rapporti con le aree del Paese che rivendicano maggiore autonomia. La struttura federale, tuttavia, è ancora fragile e sussistono molti elementi di instabilità per il futuro della nazione. Il gruppo armato islamico di Al-Shabaab rappresenta ancora la principale minaccia per la pace e la sicurezza, nonostante sia stato allontanato da alcune aree del Paese rimaste per anni sotto il suo controllo.

Alcune zone della nazione come il Somaliland e il Puntland sono relativamente stabili, ma in diverse aree del centro-sud della Somalia la situazione rimane precaria e provoca continui spostamenti di popolazione.

Secondo i dati dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), tra il 2000 e il 2019 i rifugiati in fuga dalla Somalia sono stati 3.601.000.

Gli sfollati per lo più continuavano a essere ammassati lungo il corridoio di Afgooye, tra Mogadiscio e la città di Afgooye. Scontri sporadici tra le Snaf e i suoi alleati dell’Amisom da un lato e al-Shabaab dall’altro hanno interrotto gli scambi commerciali in varie regioni. Mentre le truppe delle Snaf e dell’Amisom avevano il controllo sulle città principali del paese, al-Shabaab bloccava le strade per i rifornimenti, tassando la popolazione civile nei distretti sotto il suo controllo. Il protrarsi del conflitto ha minacciato di aggravare la già difficile situazione umanitaria.

Il parlamento federale ha recentemente approvato una legge finalizzata a proteggere e riabilitare gli sfollati e i rifugiati somali ma la sua implementazione è stata lenta. Oltre 1,1 milioni di rifugiati somali rimanevano nei paesi vicini, in una vera e propria diaspora.

Per molti IDPs vi è anche una grande esposizione al pericolo di subire abusi, ciò vale in particolar modo per le donne e per i minori non accompagnati. La violenza sessuale o di genere è, infatti, diffusa anche nelle aree della Somalia che godono di una relativa sicurezza. Infine, molti IDPs appartenenti a gruppi etnici minoritari, che non godono della protezione del clan, subiscono pesanti discriminazioni.

Le condizioni di vita negli insediamenti informali sono difficilissime. I principali problemi sono legati alla mancanza di acqua, alle precarie condizioni igieniche e allo smaltimento dei rifiuti. Spesso si assiste al diffondersi di focolai di epidemie che per la maggior parte hanno origine nei luoghi che ospitano gli sfollati.

L’escalation della violenza nello Yemen ha continuato a spingere i somali che avevano cercato riparo nel paese a far ritorno in Somalia: a fine anno, almeno 30.500 erano rientrati. Contemporaneamente, altri paesi che davano ospitalità a richiedenti asilo e rifugiati somali, tra cui la Danimarca e i Paesi Bassi, hanno continuato a esercitare pressioni su di loro affinché facessero ritorno in patria, sostenendo che nel paese la situazione della sicurezza era migliorata.

RIEPILOGO FONTI

- AMNESTY INTERNATIONAL, Rapporto annuale 2019-2020, Somalia, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/africa-sub-sahariana/somalia/;

- ASILO IN EUROPA, Informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo (Country of Origin Information – COI) – Somalia, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: http://www.asiloineuropa.it/ricerca-country-of-origin-information-coi/somalia/;

- AUSTRIAN CENTRE FOR COUNTRY OF ORIGIN AND ASYLUM RESEARCH AND DOCUMENTATION (ACCORD), Clans in Somalia, dicembre 2009, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: http://www.refworld.org/docid/4b29f5e82.html;

- BBC NEWS, Somalia profile – Timeline, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: http://www.bbc.com/news/world-africa-14094632;

- BTI PROJECT, Somalia Country Report 2020, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.bti-project.org/en/reports/country-report-SOM-2020.html;

- HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2020, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.hrw.org/world-report/2020;

- REPORTERS WITHOUT BORDERS, World Press Freedom index 2020, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://rsf.org/en/ranking#;

- SICUREZZA INTERNAZIONALE, Somalia, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://sicurezzainternazionale.luiss.it/category/africa/somalia/;

- SENATO DELLA REPUBBLICA – servizio studi, La Somalia dopo la Sconfitta delle Corti Islamiche, febbraio 2007, disponibille in data 01 settembre 2020 al link: http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg16/attachments/dossier/file_internets/000/006/922/65.pdf,

- TRECCANI, Siad Barre Mo ammed, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/mohammed-siad-barre/;

- UMBERTO TAVOLATO, Conflitti dimenticati: Somalia, il collasso di una nazione, 8 luglio 2004, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: http://www.meltingpot.org/Conflitti-dimenticati-Somalia-il-collasso-di-una-nazione.html#.WapwNNFLc2w;

- UNHCR, 2019 UNHCR Global focus – Somalia, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://reporting.unhcr.org/somalia;

- UNHCR, Global trends 2019, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.unhcr.org/globaltrends2019/;

- UNITED NATIONS POLITICAL OFFICE FOR SOMALIA (UNPOS), Provisional Constitution of the Federal Republic of Somalia, 1 agosto 2012, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://unpos.unmissions.org/sites/default/files/Adopted_Constitition_ENG_Final%20for%20Printing_19SEPT12.pdf;

- U.S. STATE DEPARTMENT, Country Reports on Human Rights Practices, 2019, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/;

- S. STATE DEPARTMENT, Country Reports on terrorism 2019,disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/;

- U.S. STATE DEPARTMENT, International Religious Freedom Report for 2019, disponibile in data 01 settembre 2020 al link: https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/