GEOGRAFIA

Il Venezuela, situato nell’America Meridionale, è delimitato a nord dal Mar dei Caraibi, ad est confina con la Guyana, a sud e a sud-est con il Brasile, a ovest e a sud-ovest con la Colombia.

Il territorio è interessato da tre grandi unità morfologiche: la Cordigliera delle Ande, di cui comprende l’estrema sezione nord-orientale; il bassopiano alluvionale dell’Orinoco; una vastissima porzione dell’Altopiano della Guiana.

Benché il Paese si estenda tra l’equatore e il parallelo 12° N, e quindi nella zona climatica equatoriale, il suo quadro climatico è piuttosto diversificato. Le precipitazioni sono molto abbondanti sui versanti esterni delle catene andine (Mérida, 1700 mm; ma nella regione si superano anche i 2000 mm) e sull’Altopiano della Guiana (fino a 2500 mm), mentre sono scarsissime nella sezione occidentale della costa caribica (Maracaibo, 300 mm).

ECONOMIA

Il Venezuela possiede alcuni tra i più grandi giacimenti di petrolio del mondo, nonché enormi quantità di carbone, ferro, bauxite, diamanti e oro. Eppure, la maggior parte della popolazione venezuelana vive in povertà, spesso in baraccopoli. Tra i gravi problemi economici che assillano il Paese, di primaria importanza è la dipendenza dal petrolio, che rappresenta la fonte primaria e quasi esclusiva dei proventi da esportazione. A livello mondiale, lo sviluppo di nuove e più efficienti tecnologie estrattive ha prodotto un aumento della produzione di petrolio, a cui però non è corrisposto un aumento della domanda, che è invece rimasta sostanzialmente stabile, determinando così un surplus che ha fatto crollare il prezzo del greggio, dai 100$ al barile del 2014 ai 50$ verso la fine dello stesso anno. La Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la compagnia petrolifera statale, dall’insediamento di Maduro come presidente non ha effettuato investimenti per individuare nuovi giacimenti di petrolio e migliorare il proprio livello tecnologico e ammodernare i propri impianti. Per tale ragione, il costo di estrazione del petrolio in Venezuela è più alto del suo costo di vendita al livello internazionale.

Il Venezuela è il paese con il più alto volume di riserve accertate di petrolio al mondo. Tuttavia, questa opportunità si è trasformata in un elemento di forte vulnerabilità: il petrolio assicurava il 77% dei proventi totali da esportazione nel 1997, rappresentava il 90% nel 2006, oggi supera il 96%. Un’economia dominata e dipendente dal petrolio significa anche che gli investimenti pubblici e, in particolare, quelli nel settore petrolifero, sono l’ossatura del modello di sviluppo, che non ha forza di traino in una fase di bassi prezzi del greggio. La crisi economica ha, inoltre, causato il cosiddetto fenomeno della iperinflazione, che ha condotto la Banca centrale venezuelana a vendere le proprie riserve valutarie. Il Bolivar fuerte, la moneta nazionale, ha perso rapidamente valore e la banca centrale ha iniziato a stampare e mettere in circolazione nuove banconote di nuovi tagli. La perdita di valore della moneta locale ha reso le importazioni dall’estero insostenibili, causando la carenza di generi alimentari e medicinali, generando una crisi umanitaria senza precedenti. Il salario minimo ufficiale in Venezuela è, infatti, di 6 dollari americani al mese. Ciò ha determinato una lunga fase di recessione, con una forte limitazione delle importazioni, e la conseguente erosione della capacità produttiva del Paese. Le distorsioni associate all’iperinflazione si riflettono sull’economia reale – cioè la vita economica direttamente collegata alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi – alterando gli equilibri politici e sociali del sistema in termini di distribuzione dei redditi, scoraggiando gli investimenti, con gravi conseguenze sui livelli di reddito nazionale e di occupazione, e inasprendo così la crisi. Per questi motivi le imprese estere hanno chiuso o stanno chiudendo gli stabilimenti, come dimostra la situazione delle case automobilistiche.

In coincidenza con l’aggravarsi della crisi economica e politica del paese latino-americano, la Cina ha interrotto la concessione di prestiti al Venezuela. Per la prima volta in quasi un decennio, dal 2017 e per tutto il 2018, le banche istituzionali cinesi non hanno aperto nuovi crediti a Caracas: un indicatore che risponde alla crescente preoccupazione del gigante asiatico sulla sostenibilità dei suoi investimenti e sulla capacità del governo di Nicolás Maduro di restituire il prestito. Il Paese, che ha promesso di restituire i prestiti tramite petrolio, ha incontrato serie difficoltà nel rispettare i propri obblighi negli ultimi anni di fronte al calo dei prezzi del petrolio e alla diminuzione della produzione.

Ad aggravare ulteriormente la situazione sono le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Il governo americano ha attuato misure per impedire alla compagnia petrolifera di stato venezuelana di esportare petrolio grezzo negli Stati Uniti, petrolio che una volta raffinato viene rivenduto al Venezuela. Avendo solo raffinerie antiquate, il Venezuela ha infatti necessità di vendere e poi ricomprare il suo petrolio alle raffinerie statunitensi, che sono le uniche, nel continente americano, in grado di trattare il greggio venezuelano.

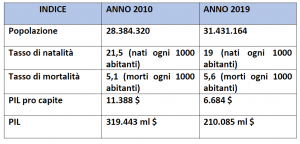

INDICI DI SVILUPPO DEMOGRAFICO

CONTESTO STORICO

Dal colonialismo all’indipendenza:

Il territorio era abitato in origine dagli indi Caribi e Aruachi e venne raggiunto da Cristoforo Colombo nel suo terzo viaggio (1498), quando il navigatore genovese si inoltrò verso la foce a delta del fiume Orinoco. Il Venezuela fu oggetto di un fallito tentativo di colonizzazione da parte dei banchieri di Augusta Welser, cui l’imperatore Carlo V aveva concesso nel 1528 i diritti di esplorazione e amministrazione. Intorno alla metà del Cinquecento divenne un dominio della Corona spagnola. Sfruttato soprattutto per le sue risorse agricole, esso fu governato secondo uno schema rigidamente gerarchico che collocava al vertice l’aristocrazia spagnola e i possidenti creoli e alla base i meticci, gli schiavi neri e gli Indios. I colonizzatori spagnoli diedero avvio alle esportazioni verso la madrepatria di cacao, indaco e tabacco, e nel 1728 fu creata la Real Compañía Guipuzcoana, che deteneva il monopolio del commercio nella regione. Nel XVIII secolo, sull’onda dei moti dell’indipendenza statunitense e della Rivoluzione francese, incominciarono a sorgere i primi gruppi organizzati che diffondevano l’idea di un’indipendenza dalla madrepatria. L’impero iniziò a vacillare già nel 1795, quando ci fu la prima vera rivolta di massa, guidata dallo schiavo José Leonardo Chirino. Numerosi furono i tentativi di rivolta che vennero sedati con il sangue al fine di scoraggiare ulteriori moti.

Nel 1806, Francisco de Miranda provò per ben due volte a liberare il Venezuela dai colonizzatori spagnoli, oramai visti quasi come degli invasori da parte della popolazione creola (termine che indicava gli spagnoli nati però nei territori colonizzati). I creoli, avevano sviluppato un forte senso della Patria nei confronti del Venezuela, mentre non sentivano propria l’appartenenza alla madrepatria spagnola. Il 19 aprile del 1810 ebbe così inizio la rivoluzione venezuelana, nella quale il rappresentante di Madrid in Venezuela, Vicente Emparan, fu destituito. Nacque il primo organo politico indipendente, la Giunta Suprema di Caracas. Il 5 luglio 1811 fu dichiarata l’indipendenza dalla Spagna e la nascita della Prima Repubblica del Venezuela, il cui potere venne assunto da un triumvirato composto da Cristóbal Mendoza, Juan Escalona e Baltasar Padrón. In quello stesso anno venne redatta una Costituzione, che limitava in base al censo il godimento dei diritti politici e manteneva in vita la schiavitù. La prima repubblica si trovò fortemente indebolita da contrasti sociali che portarono i pardos (termine con il quale venivano identificate le persone con una discendenza multirazziale, perlopiù figlie di schiavi di origine africana, indigena ed europea) a fianco degli spagnoli, i quali riuscirono a contrattaccare vittoriosamente. La vittoria definitiva della rivoluzione fu per opera di Simón Bolívar, che, ottenuto l’appoggio dei pardos, sconfisse gli spagnoli nel 1821 nella battaglia di Carabobo. Il paese ottenne l’indipendenza nel 1821, sotto la guida di Simon Bolívar. Il Venezuela entrò a far parte della federazione della Grande Colombia, formata anche da Ecuador, Nuova Granada e Perú. Bolívar sognava di unire l’intero Sudamerica ispanico ma, nonostante la nascita di una prima grande repubblica, al termine della guerra di liberazione, l’obiettivo era sostanzialmente fallito. Sconfitto il nemico comune, in seno al grande territorio colombiano affiorarono tensioni e sentimenti federalisti, al punto che Bolìvar rassegnò le dimissioni da presidente della Grande Colombia il 4 maggio 1830. Approfittando delle tensioni interne, il separatista José Antonio Páez proclamò l’indipendenza del Venezuela una prima volta nel 1826 e, in modo definitivo, nel 1830.

La repubblica indipendente:

Per tutto il corso dell’Ottocento il Paese rimase sotto il controllo di una oligarchia, che trovò la propria espressione nel partito conservatore e in quello liberale. Il sistema politico, chiuso alle istanze popolari, restò sotto la tutela di questi due partiti e del ceto militare, che si contesero il potere. Il regime autoritario di Páez perdurò fino al 1846 e poggiò prevalentemente sull’ala agraria dell’oligarchia. Durante questo governo, l’economia conobbe un certo slancio grazie alle esportazioni del caffè. Tra il 1846 e il 1858, il Venezuela conobbe la dittatura di due generali, i fratelli José Tadeo e José Gregorio Monagas, i quali ottennero il congiunto sostegno dei militari e dell’oligarchia commerciale. Nel 1854 venne formalmente abolita la schiavitù.

Tra il 1858 e il 1863 si aprì un lungo periodo caratterizzato da guerre civili, la prima delle quali avvenne a causa dell’aspirazione della fazione liberale di trasformare il Venezuela in una repubblica federale secondo l’esempio nordamericano. Aspirazione che venne portata a compimento nel 1864 con la proclamazione degli Stati Uniti del Venezuela.

Una seconda guerra civile iniziò tra il 1868 e il 1870 e venne provocata dallo stato di anarchia determinatosi nelle repubbliche federate in un periodo di acuta crisi economica che portò al potere il liberale Antonio Guzmán Blanco. Il dittatore Blanco, che rimase al potere fino al 1888 intraprese una significativa opera di modernizzazione, aprendo il paese al capitale straniero, allargando la rete dei trasporti, laicizzando il regime matrimoniale e l’istruzione elementare, resa obbligatoria. Nel 1899 salì al potere il generale Cipriano Castro, che, rimasto in carica sino al 1908, instaurò il predominio dei militari di origine andina, soffocò nel sangue un tentativo rivoluzionario (1901-1903) e si trovò ad affrontare un blocco navale anglo-tedesco-italiano dovuto al mancato pagamento di alcuni crediti. A lui seguì il suo luogotenente Juan Vincente Gómez, che governò sino al 1935, poggiando sul ceto militare. Gomez promosse un colpo di Stato e instaurò un proprio governo dittatoriale durato 27 anni. Se da un lato la stabilità politica attirò investitori petroliferi stranieri, dall’altro Gómez abolì l’attività politica organizzata, imbavagliò la stampa e soffocò l’opposizione con un elaborato servizio di spionaggio e con arresti arbitrari, esili e assassinii. Alla morte di Gómez, nel 1935, la presidenza fu assunta dal ministro della guerra Eleazar López Contreras, seguito dal generale Isaías Medina Angarita nel 1941. In questi anni furono in parte garantite le libertà di associazione, stampa ed espressione. Medina consentì una relativa libertà alle opposizioni, fra cui il partito di Azione Democratica, che aveva trovato un leader di rilievo in Rómulo A. Betancourt, un democratico riformista. In assenza di un accordo su chi sarebbe stato il successore di Medina, Azione Democratica si alleò ad un gruppo di ufficiali dell’esercito, tra cui il colonnello Marcos Pérez Jiménez, e nel 1945 organizzò un colpo di stato. Per la prima volta nella storia del Venezuela fu un partito politico a prendere il potere, sostenuto dalla maggioranza della popolazione. Rovesciato Medina, si instaurò una giunta governativa civico-militare presieduta da Betancourt, dando così inizio al triennio adeco-betancourista.

Da Betancourt a Chávez (1947-2012):

Nel 1947, vennero varate riforme che aprirono la strada alla legislazione sociale e al processo di democratizzazione del Venezuela. Venne scritta una nuova Costituzione di matrice democratica e venne concesso il suffragio universale. Betancourt rivide la politica petrolifera al fine di assicurare allo Stato almeno il 50% degli introiti. Gli interessi petroliferi e l’ostilità ai piani di riforma agraria determinarono nel 1948 un colpo di stato militare che introdusse un regime reazionario, segnato fino al 1952 da instabilità e aspri conflitti interni ai quali pose fine la dittatura del colonnello Marcos Pérez Jiménez. Egli attuò una politica repressiva che beneficiava degli ingenti proventi derivanti dal petrolio e dal considerevole appoggio degli USA. Nel 1958, in un periodo di caduta del prezzo del petrolio e in un clima di acuti contrasti sociali, la sua dittatura ebbe fine, portando alla restaurazione della democrazia. Alle nuove elezioni vinse nuovamente Betancourt che promulgò una nuova Costituzione (1961) e avviò alcune moderate riforme agrarie, aumentò i salari e avviò un piano di opere pubbliche. Nel 1968 le elezioni furono vinte dal social-cristiano R. Caldera Rodríguez, il quale mise in atto un piano di nazionalizzazione nel settore petrolifero e legalizzò il Partito comunista, stabilendo inoltre relazioni diplomatiche con l’URSS. Questa politica di difesa degli interessi nazionali in campo petrolifero nei confronti di quelli statunitensi proseguì col suo successore Carlos Andrés Pérez, esponente di Azione democratica (1974-78). Durante il governo Pérez, l’amministrazione poté beneficiare dell’aumento del prezzo internazionale del petrolio, consentendo una politica moderatamente progressista che portò alla nazionalizzazione delle industrie del ferro (1975) e del petrolio (1976). A partire dal 1980 le condizioni economiche peggiorarono; la crisi fu affrontata dal governo del social-cristiano L. Herrera Campins (1979-84) e da quello di J. Lusinchi (1984-89) con impopolari quanto inefficaci misure di austerità, mentre nel Paese riprendevano la protesta sociale e la minaccia del terrorismo di sinistra. Entrambi i presidenti dovettero far fronte ad una situazione economica resa sempre più difficile dalla discesa del prezzo del petrolio e, inoltre, da una situazione politico-sociale contrassegnata dall’esplodere degli squilibri legati a una caotica urbanizzazione, dall’emarginazione e da una disoccupazione diffusa. Nel 1989 torna alla presidenza Carlos Andrés Pérez, che fu costretto a dimettersi nel 1993 poiché accusato di appropriazione indebita e corruzione. Le successive elezioni furono vinte dall’ex presidente Caldera Rodríguez a capo di una coalizione di centrosinistra, il cui mandato fu caratterizzato da una forte instabilità sociale e da una grave crisi finanziaria aggravata dal crollo del Banco Latino. Caldera attuò misure di austerità e avviò la temporanea sospensione di alcune garanzie costituzionali per combattere il crimine organizzato. Nonostante le continue tensioni e agitazioni sociali presenti nel Paese, nel 1997 ottenne sostanziali successi, anche grazie agli aiuti internazionali, ma nel 1998 la crisi finanziaria mondiale riportò il Paese in una situazione molto grave.

Nel 1998 divenne presidente il leader populista H. Chávez Frías, fondatore del Movimiento V República (MVR), carica riconfermata nel 2000. Sotto il suo mandato, l’Assemblea nazionale, istituì una commissione con il compito di destituire i giudici corrotti ed emanò un nuovo regolamento del potere legislativo che sospendeva i poteri del Congresso. Nel 1999 attraverso un referendum, venne approvata una nuova Costituzione che sancì la nascita della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il Senato venne soppresso e si incrementò il controllo da parte dello Stato delle risorse petrolifere. Chávez, avviò un programma di riforme e una politica estera indipendente appoggiando la guerriglia antigovernativa in Colombia, rilanciando il ruolo dell’OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), interrompendo l’embargo petrolifero contro Cuba. In politica estera Chavez continuò a promuovere un’accanita campagna antiamericana e a rafforzare i rapporti con Cuba nel quadro dell’Alleanza bolivariana per le Americhe (ALBA), un progetto di cooperazione politica, sociale ed economica tra i paesi dell’America latina e dei Caraibi. Nel 2007, dopo la sua terza rielezione presidenziale consecutiva, Chavez lanciò un piano di nazionalizzazione delle industrie strategiche del Paese – tra cui quella energetica e petrolifera – che fu portato a termine l’anno successivo.

In un clima di forte scontro politico e sociale, nell’aprile 2002 un effimero colpo di Stato civile-militare rovesciò per poco più di 48 ore il presidente. Tornato al potere, Chávez riconquistò l’appoggio delle classi più povere e nel dicembre 2006 fu rieletto con oltre il 60% dei consensi. Nel 2009, Chávez riuscì a far approvare un pacchetto di emendamenti costituzionali, grazie al quale fu ulteriormente rafforzato il suo potere. La sua carica presidenziale venne confermata nelle elezioni del 2010 e successivamente in quelle del 2012. Il presidente Chávez, morì nel marzo del 2013, assunse la carica ad interim il suo vice Nicolás Maduro, che alle consultazioni tenutesi nel mese successivo venne eletto nuovo presidente del Paese.

Dall’elezione di N. Maduro alla situazione attuale:

A seguito della morte di Chávez, la vittoria di misura di Maduro alle elezioni presidenziali tenutesi nell’aprile 2013, con il 50,66% dei voti contro il 49,07% di Henrique Capriles Radonski, ha avviato una stagione di crescente tensione politica, con l’immediata contestazione dei risultati elettorali per presunti brogli, e di progressivo sgretolamento del consenso elettorale di Maduro. La presidenza Maduro ha dovuto affrontare un periodo complesso della storia venezuelana, segnato da una grave crisi economica acuita, nel 2014, dal crollo del prezzo del petrolio. Essa ha determinato una devastante crisi sociale: in quell’anno iniziarono a scarseggiare i beni primari, come cibo e medicinali, e vennero imposti razionamenti idrici ed energetici. Migliaia di cittadini venezuelani emigrarono dal Paese. Nel febbraio del 2014 violente proteste di piazza causarono decine di vittime e l’incarcerazione di alcuni esponenti dell’opposizione, tra cui il leader del partito Voluntad Popular Leopoldo Lopez, condannato a 13 anni di detenzione. I segnali preoccupanti di una escalation del conflitto interno hanno portato Maduro a rafforzare i legami con i vertici delle Forze armate e a imporre una forte limitazione alla libertà di dissenso, stampa e comunicazione. Dimostrazioni in tal senso, sono stati gli arresti arbitrari degli oppositori di destra, il blocco di Twitter, l’espulsione della CNN spagnola e il divieto di ingresso al corrispondente del New York Times a Caracas. A fronte della completa mancanza di prospettive per l’economia venezuelana e delle misure repressive, l’erosione dei consensi nei confronti del governo è stata inarrestabile. Alle elezioni parlamentari del dicembre del 2015 il voto dei venezuelani ha permesso all’opposizione, riunita nella coalizione Mesa de Unidad Democrática (MUD- guidata dal settembre 2014 da Jesus Torrealba e formata al suo interno da 18 partiti), di conquistare il 56,2% dei consensi, ottenendo la maggioranza in Parlamento per la prima volta dopo 17 anni di chavismo. Consapevole del rischio di una sconfitta elettorale, il governo di Maduro aveva provveduto alla nomina di tredici nuovi giudici del Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ). Di fronte ai risultati delle elezioni, Maduro ha inoltrato al Tribunale un ricorso riguardante una presunta compravendita di voti in una circoscrizione del Paese. Il Tribunale lo ha accolto e ha bloccato l’assunzione dell’incarico da parte di tre deputati dell’opposizione, che ha così perso la maggioranza qualificata nell’Assemblea, maggioranza che le avrebbe permesso di approvare proposte di legge contro il parere del presidente.

Dalle elezioni legislative si è aperto un grave scontro istituzionale tra Governo e Parlamento. A partire dal gennaio 2016 la Corte suprema di giustizia, controllata dall’esecutivo, ha emanato una lunga serie di sentenze che hanno dichiarato privi di validità gli atti dell’Assemblea nazionale, ponendo lo stesso Parlamento in uno stato di “insubordinazione”. Ad aggravare la situazione, la decisione del presidente Maduro di dichiarare lo “stato di emergenza economica”, grazie al quale ha potuto attuare drastiche misure di razionamento dell’energia elettrica e attribuire poteri aggiuntivi alle Forze Armate. In una cornice economica e sociale sempre più dissestata, i rapporti tra il Presidente e le forze maggioritarie in Parlamento si sono fatti sempre più tesi e l’8 marzo 2016 Jesús Torrealba, segretario della Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha annunciato l’imminente avvio del meccanismo per la convocazione di un referendum revocatorio contro il presidente Maduro, iter che l’ordinamento venezuelano consente di avviare una volta che sia stata superata la metà del mandato presidenziale. Il 26 aprile il Tribunale, schierato a favore di Maduro, ha bocciato un emendamento costituzionale, approvato in prima lettura, finalizzato a ridurre la durata del mandato presidenziale. Il 30 marzo 2017, la crisi politica venezuelana raggiunge il suo apice quando il TSJ ha esautorato il Parlamento rivendicando il potere legislativo e conferendo al Presidente pieni poteri privi di controllo parlamentare. Sebbene la decisione sia rientrata nel giro di pochi giorni a seguito delle forti pressioni interne ed internazionali, la situazione nel Paese si è fatta incandescente e il Venezuela è finito sull’orlo di una guerra civile. Il 1° maggio 2017 Maduro ha annunciato l’intenzione di convocare un’Assemblea costituente composta da persone scelte tra i movimenti sociali e le circoscrizioni municipali, escludendone dunque i partiti e il Parlamento. La finalità era cambiare la costituzione chavista del 1999 e provare a tracciare un futuro in nome di “nuove forme di democrazia partecipativa”. L’Assemblea costituente era destinata ad avere “poteri sovra-costituzionali“, con il compito di cambiare l’ordinamento giuridico dello Stato e di “aprire una nuova fase di pace, crescita e giustizia”. L’iniziativa, denunciata come incostituzionale ed antidemocratica dall’opposizione venezuelana e da numerosi governi ed organismi internazionali, ha causato una frattura anche all’interno dei “bolivariani chavisti“. Il 30 luglio si sono svolte le elezioni per l’Assemblea costituente, a cui la MUD ha scelto di non partecipare. La neonata Assemblea era quindi unicamente rappresentativa del governo di Maduro, e non è stata riconosciuta né dalla popolazione, né dagli organi internazionali. Nonostante le accuse di manipolazione dei risultati del voto, la Costituente, indifferente alle pressioni della comunità internazionale e della Santa Sede – che ha chiesto ripetutamente la sua sospensione in nome del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali-, nonché della vigente Costituzione, il 4 agosto 2017 si è insediata a Caracas, nella stessa sede che ospita il parlamento controllato dall’opposizione. Nella stessa giornata il MERCOSUR (Mercato comune dell’America meridionale) in una riunione a San Paolo, ha “sospeso in modo indefinito” il Venezuela per il mancato rispetto della “clausola democratica”.

L’Unione europea e gli Stati Uniti non hanno riconosciuto la legittimità dell’Assemblea costituente.

L’8 agosto 2017 si è costituto il “Gruppo di Lima“, composto da 14 paesi dell’America centrale e meridionale e dal Canada, per contribuire al ripristino della legalità democratica in Venezuela.

Il 20 maggio 2018 si sono svolte in Venezuela le elezioni presidenziali che hanno riconfermato Nicolás Maduro con il 68% dei suffragi, in un’elezione segnata dall’affluenza più bassa degli ultimi 50 anni, pari al 46% dei votanti. Le elezioni sono state caratterizzate da denunce di gravi irregolarità da parte delle opposizioni e non sono state giudicate credibili, né dall’OSA (Organizzazione Stati Americani), né dall’Unione europea.

Il 25 giugno 2018 l’Unione europea ha adottato nuove sanzioni nei confronti di 11 esponenti del Governo venezuelano. Gli Stati Uniti hanno ampliato il regime di sanzioni individuali contro esponenti governativi e hanno esteso anche all’acquisto di asset nazionali il precedente divieto di acquistare titoli di Stato e della compagnia petrolifera PDVSA.

Il 26 settembre 2018 il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Venezuela. A fine settembre, 6 paesi membri del Gruppo di Lima (Argentina, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Canada) hanno deferito il Venezuela alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità.

Il 4 gennaio 2019, in vista della cerimonia di insediamento del presidente Maduro, tredici paesi dei quattordici che compongono il cosiddetto Gruppo di Lima (ad eccezione del Messico) hanno dichiarato di non riconoscere la legittimità del nuovo mandato contestando il risultato delle elezioni presidenziali del 20 maggio 2018. Nonostante ciò, il 10 gennaio 2019, Nicolás Maduro ha prestato giuramento per un secondo mandato non dinanzi al Parlamento, la cui legittimità non riconosce, ma alla Corte suprema di giustizia. Alla cerimonia non erano presenti rappresentanti di Stati Uniti, Canada, dei Paesi membri dell’Unione europea e della maggior parte dell’America latina. Erano invece presenti quelli di Cina, Russia, Turchia, Nicaragua e Bolivia.

Il 5 gennaio 2019, Il deputato del partito di opposizione Voluntad popular Juan Guaidó è stato eletto presidente dell’Assemblea Nazionale venezuelana. Il 23 gennaio Juan Guaidó ha invocato l’articolo 233 della Costituzione venezuelana e si è proclamato Presidente ad interim del Venezuela. Giurando in Piazza Juan Pablo II, a Caracas, Guaidó ha assunto le funzioni di Presidente della Repubblica in attesa di nuove elezioni. Egli ha agito a fronte della violazione, da parte di Maduro, dei doveri costituzionali del Presidente della Repubblica, disciplinati dall’articolo 236. Guaidó è stato riconosciuto immediatamente dagli Stati Uniti e successivamente da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Perù. Messico e Uruguay hanno invece espresso una posizione comune a favore di un negoziato. Dichiarazioni di segno opposto sono state rilasciate a livello regionale da Cuba, Nicaragua e Bolivia e a livello internazionale da Russia, Turchia, Iran, oltre a quella, più cauta, di Pechino.

Nel dicembre 2019, Maduro lancia la Operación Alacrán, una manovra di corruzione volta a convincere i deputati a non dare il loro sostegno a Guaidó quando sarà rinnovata la presidenza del Parlamento.

Il 5 gennaio 2020, nel giorno in cui era pianificato il voto per la rielezione di Juan Guaidó come presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, un colpo di mano improvviso getta il Paese nel caos più profondo. Infatti, parte dei deputati chavisti hanno eletto, in un’aula semi-vuota, come nuovo capo del Parlamento, Luis Parra, un dissidente dell’opposizione sostenuto dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) del presidente Nicolas Maduro. L’elezione è avvenuta nella completa illegalità in mancanza del quorum sufficiente, mentre Guaidó e i deputati dell’opposizione erano al di fuori del Parlamento, con la polizia che impediva loro di entrare.

A gennaio 2020, Guaidò ha rinnovato la sua posizione di Presidente dinnanzi al Parlamento. Di fatto, il Paese sudamericano ha due presidenti dell’Assemblea, espressioni di due gruppi contrapposti.

Il 29 febbraio 2020, un gruppo armato paramilitare ha tentato di assassinare Juan Guaidó mentre partecipava a una manifestazione antigovernativa nello Stato di Lara (a ovest del Paese), attentato del quale è stato accusato il presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Nel marzo 2020, gli Stati Uniti hanno presentato accuse di narcotraffico, riciclaggio di denaro e terrorismo contro il Presidente Maduro e altri 14 alti esponenti del chavismo, nonché contro due dissidenti dell’ex guerriglia colombiana delle FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo). Al fine di consegnare gli accusati alla giustizia gli USA hanno offerto 15 milioni di dollari a chiunque possa fornire informazioni che portino all’arresto di Maduro e degli altri dissidenti.

Una lotta di potere in cui Maduro controlla ancora l’esercito, mentre Guaidò può godere di potenti appoggi esterni (riconosciuto come Presidente legittimo da circa 60 Paesi) e del consenso di una parte della popolazione venezuelana. Tuttavia, la speranza di una transizione politica rapida si è subito infranta, lasciando spazio a un ritorno delle divisioni all’interno dell’opposizione. Secondo un recente sondaggio la popolarità di Guaidó è precipitata dal 63 % del gennaio 2019 al 25,5 % del maggio 2020. La prospettiva delle elezioni legislative previste per dicembre è diventata poco incoraggiante per il leader di un’opposizione che dal 2015 ha la maggioranza in Parlamento. L’assemblea nazionale (An) dovrà infatti essere rinnovata nel 2020, e i quattro principali partiti di opposizione, riuniti in una sorta di “G4” (composto da Acción democratica, Voluntad popular, Primero Justicia e Un nuevo tiempo), hanno già fatto sapere che non parteciperanno al voto, definito da più parti una farsa elettorale. Gli oppositori denunciano i metodi del Tribunale superiore di giustizia (Tsj). Il 12 giugno 2020, arrogandosi una prerogativa che la legge attribuisce al Parlamento, il Tribunale ha nominato un nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne). Tre giorni dopo è arrivata la destituzione dei leader dei due principali partiti d’opposizione, Acción democratica e Primero Justicia.

A settembre 2020 Nicolás Maduro firma un decreto con cui ordina la liberazione di 110 prigionieri politici. Una scelta tattica di una strategia che punta a dividere il fronte dell’opposizione tra chi è favorevole alla partecipazione alle prossime elezioni legislative del 6 dicembre e chi resta fermamente contrario. Ma anche un chiaro tentativo di riabilitarsi a livello internazionale per legittimare un voto che la maggioranza dei paesi e degli organismi mondiali considera privo di qualsiasi requisito di trasparenza e di garanzia democratica. Lasciano il carcere decine di parlamentari e dissidenti, intellettuali, docenti, semplici militanti ed esponenti dei diversi partiti accusati di reati gravi ma mai processati.

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

Per secoli il Venezuela fu trascurato dalle correnti immigratorie poiché non offriva le ricchezze di altri Paesi americani. La scoperta del petrolio (1917) accelerò notevolmente l’immigrazione, facendo salire la popolazione a 3,4 milioni di abitanti nel 1936 e a oltre 5 milioni nel 1950. Fortissima è stata l’immigrazione negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, in gran parte alimentata da spagnoli, italiani e portoghesi; gli abitanti erano 10,7 milioni al censimento dei primi anni Settanta (1971), quando una nuova ondata migratoria portò in Venezuela esuli da Cile, Argentina e Uruguay, Paesi dove la situazione politica si era rapidamente deteriorata, per poi raggiungere nel censimento 2001 i 23 milioni di abitanti. Attualmente, nella popolazione prevale il gruppo etnico mestizo (63,7%) risultato della mescolanza tra Europei, Indi e Africani, seguito da quello bianco (20%); meno numerosi sono i neri (10%), gli amerindi (ridotti all’1,3% della popolazione) e gli altri gruppi etnici (5%). La razza indigena è presente in minima percentuale.

ORDINAMENTO DELLO STATO

La República Bolivariana de Venezuela è una Repubblica Federale formata da 23 stati, dove il potere centrale mantiene però estese funzioni politiche e amministrative, sia nei confronti dei poteri locali, sia rispetto agli altri poteri dello Stato, che in base alla Costituzione del Paese, non sono solo quelli esecutivo, legislativo e giudiziario, ma comprendono anche il potere elettorale, rappresentato dal Consejo nacional electoral, e il potere ‘morale’ incarnato nel Consejo moral republicano, dalle funzioni in realtà assai vaghe.

EMERGENZA SOCIALE

La crisi economica miete inevitabilmente nella popolazione venezuelana le sue prime vittime. Essa raggiunge oggi quasi i 32 milioni di abitanti ed è costituita da una parte da una piccolissima minoranza di ricchi e benestanti che riescono a mantenere un tenore di vita elevato, basato sul consumo di beni di importazione costosi; dall’altra, da una larghissima maggioranza di quanti sono colpiti dalla crisi economica, categoria in cui non si trovano solo i poveri, ma sempre più quella che nel passato era la classe media. Secondo i dati diffusi dall’International Rescue Committee nel 2020, quasi un quarto della popolazione all’interno del Venezuela richiede assistenza umanitaria e il 94% delle famiglie vive in condizioni di povertà. L’aumento dei prezzi e la penuria sul mercato di generi alimentari e medicinali di prima necessità (a causa delle limitazioni delle importazioni) non è la sola immediata conseguenza della crisi economica. Infatti, la fissazione di un tetto massimo dei prezzi per i beni alimentari, al fine di renderli accessibili, associati a livelli retributivi che non aumentano di pari passo, disincentivano gli agricoltori locali a coltivare ortaggi, la cui produzione interna in effetti è diminuita. Lo stesso discorso vale per la produzione della carne, diminuita del 40%, e per quella del grano calata dell’80%.

Inevitabilmente, le difficoltà economiche hanno favorito una crescente diffusione di lavori nel settore informale anche tra la grande maggioranza di quanti, pur occupati, sono di fatto lavoratori poveri. Prospera anche la componente tradizionale dei trafficanti sul mercato nero (i cosiddetti bachaqueros), che vendono a prezzi maggiorati beni scarsi facendo evitare lunghe file ai negozi. L’inaccessibilità, per penuria sul mercato prima ancora che per prezzi elevati, di prodotti essenziali come le medicine sta facendo riemergere malattie a lungo ritenute debellate, come difterite e malnutrizione cronica.

La crisi economica ha deteriorato il Paese anche in termini di sicurezza. Infatti, insieme alle gravi difficoltà economiche, la disoccupazione e la rabbia, è cresciuta molto la violenza, al punto che oggi la capitale Caracas è la città più violenta al mondo, in base ai dati sugli omicidi registrati dall’Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses: nel corso degli ultimi anni si è avuto un netto peggioramento e la probabilità di morire di morte violenta è oggi cento volte più alta che a Londra e venticinque volte più che a New York.

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI

L’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani ha reso pubblico, il 2 luglio, il rapporto sulla situazione venezuelana delineando una situazione particolarmente grave. La nazione, scivolata a un’inflazione tra il 400% e il 700%, messa in ginocchio dalle sanzioni, gestita da un regime totalitario con un’economia basata sul petrolio, è diventata teatro di alcune delle peggiori violazioni dei diritti umani in America Latina.

Il rapporto condanna specificamente la politica repressiva delle forze di sicurezza, le esecuzioni extragiudiziali, gli incarceramenti per motivi politici, la tortura e le gravi violazioni dei diritti economici, sociali e culturali che hanno causato l’ampio diniego dei servizi sanitari, la carenza di cibo e medicinali. Tutto ciò è il risultato di anni di corruzione, furto di fondi pubblici, mancata manutenzione delle infrastrutture e scarsi investimenti nei servizi pubblici.

Uso sproporzionato della forza:

Sono stati numerosi gli episodi in cui le forze militari e di polizia sono ricorsi ad un uso eccessivo della forza contro i manifestanti, in alcuni casi intenzionalmente letale. Secondo Amnesty International, a gennaio 2020, almeno 24 persone sono morte nel contesto di episodi violenti collegati alle proteste. Almeno 21 sono morte per mano di agenti di pubblica sicurezza e civili armati che avevano agito con la loro acquiescenza. Poiché queste uccisioni avvenivano secondo schemi divenuti ormai ricorrenti e sistematici, potrebbero configurarsi come crimini contro l’umanità.

Secondo il rapporto dell’OHCHR (Office of High Commissioner for Human Rights), 66 persone sono morte in seguito all’uso eccessivo della forza da parte di agenti di polizia e militari durante le manifestazioni che si sono tenute tra gennaio e maggio dell’ultimo anno. Sono stati segnalati frequenti casi di irruzioni illegali e arresti arbitrari di manifestanti da parte delle forze di sicurezza.

Detenzioni arbitrarie:

L’art.49 della Costituzione, garantisce il diritto ad un giusto processo. Sebbene sussista una precisa garanzia costituzionale, nella politica repressiva adottata dall’amministrazione di Nicolás Maduro, sono numerosi gli arresti arbitrari. Durante le proteste di gennaio, in cinque giorni sono state arrestate più di 900 persone, 770 delle quali in un solo giorno. Anche questi arresti potrebbero configurarsi come crimini contro l’umanità, poiché sono sembrati essere parte di un più ampio e generale attacco contro coloro che erano percepiti come dissidenti. Secondo l’organizzazione venezuelana Foro Penal, tra i detenuti c’erano 137 bambini e adolescenti, di cui 10 ancora detenuti.

Le persone arrestate arbitrariamente sono state spesso sottoposte a tortura o altro maltrattamento. Sono stati frequentemente segnalati casi di sparizione forzata, in cui le autorità avevano confermato che le persone scomparse erano state arrestate, senza tuttavia che le famiglie o i loro avvocati siano mai stati in grado di stabilire che cosa fosse accaduto loro o dove si trovassero.

Esecuzioni extragiudiziali:

Amnesty International ha denunciato numerose esecuzioni extragiudiziali compiute dalle forze di sicurezza, principalmente per mano della polizia nazionale bolivariana e delle sue forze d’azione speciale. Tra il 21 e il 25 gennaio 2020, 11 giovani sono stati vittime di esecuzioni extragiudiziali. Questo tipo di uccisioni seguivano uno schema costante. Coloro che venivano presi di mira erano tutti giovani maschi, critici nei confronti del governo o percepiti tali, provenienti dai quartieri più poveri e la cui partecipazione alle proteste era ben nota. Le autorità hanno sostenuto che le morti erano avvenute durante gli scontri con la polizia e che le vittime stavano opponendo resistenza all’autorità. Tuttavia, dalle prove raccolte è emerso che le scene del crimine erano state alterate.

Diritto alla salute:

L’art. 83 della Costituzione tutela la salute in quanto diritto sociale fondamentale garantito dallo Stato come parte del diritto alla vita. Lo Stato promuove e sviluppa politiche orientate a migliorare la qualità della vita, il benessere comune e l’accesso ai servizi. Tutte le persone hanno il diritto alla tutela della salute, nonché il dovere di partecipare attivamente al perseguimento e la protezione della stessa.

Sebbene il testo costituzionale preveda tale tutela, il sistema sanitario nel paese è sull’orlo del collasso poiché gli ospedali non dispongono di personale, forniture, medicinali ed energia elettrica, il che ha causato almeno 1.557 decessi tra il novembre 2018 e il febbraio 2019. Nelle quattro principali città, tra cui Caracas, si registra una carenza di farmaci essenziali stimabile tra il 60% e il 100%; che il tasso di mortalità materna è aumentato e molte donne hanno dovuto lasciare il paese per partorire.

Libertà di espressione:

L’art. 57 della Costituzione sancisce il diritto di esprimere liberamente idee e opinioni e garantisce la libertà di ogni forma di espressione. Nonostante ciò, diversi organi d’informazione critici nei confronti del governo sono stati bersaglio di censure e attacchi informatici, così come è accaduto ad alcuni siti web di organizzazioni per i diritti umani. Alcuni notiziari online come El Pitazo ed Efecto Cocuyo sono stati oscurati 975 volte nel solo periodo tra gennaio e novembre. L’organizzazione locale per i diritti umani Espacio Publico ha registrato, tra gennaio e novembre, 1.017 casi di violazioni del diritto alla libertà d’espressione. Il sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Sindicato nacional de trabajadores de la prensa la Commissaria – Sntp) ha registrato, nel periodo tra gennaio e giugno 244 attacchi alla libertà di stampa, tra cui forme di censura, vessazioni, aggressioni fisiche contro lavoratori, arresti arbitrari e furti di attrezzature. Fino ad agosto, 193 persone sono state arrestate per avere pubblicato sui social network o a mezzo stampa opinioni o denunce.

RIFUGIATI

Secondo l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la crisi dei profughi venezuelani è la seconda più grave al mondo dopo quella siriana e porterà entro la fine del 2020 alla fuga complessiva di 6,5 milioni di persone. Considerato l’aggravarsi delle condizioni politiche, economiche, umanitarie e relative al rispetto dei diritti umani che, ad oggi, hanno spinto 4,5 milioni di venezuelani alla fuga, l’UNHCR ritiene che la maggioranza di questi necessiti di una protezione internazionale. In una nota d’orientamento aggiornata, pubblicata nel maggio del 2019, l’agenzia ONU ha rinnovato l’appello agli Stati affinché consentano ai venezuelani l’accesso ai propri territori assicurando loro protezione e standard di accoglienza adeguati, sottolineando la necessità cruciale di garantire la sicurezza di quanti sono costretti a fuggire per salvare la propria vita e la propria libertà. Alla fine del 2019, erano circa 93.300 i venezuelani rifugiati nel mondo, 794.500 le persone che avevano presentato formalmente domanda di asilo, la maggior parte in Paesi vicini in America Latina o nei Caraibi, mentre circa 3,6 milioni si troverebbero all’estero senza essere regolarmente registrati. La Colombia è il Paese che accoglie il maggior numero di rifugiati venezuelani, al 2019 erano circa 1,8 milioni coloro che avevano trovato accoglienza nel Paese.

RIEPILOGO FONTI:

- AMNESTY INTERNATIONAL, Rapporto 2019-2020, Venezuela, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/americhe/venezuela/;

- AMNESTY INTERNATIONAL, 10 cose da sapere sulla crisi dei diritti umani di Venezuela, 19 febbraio 2019, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.amnesty.it/crisi-venezuela-diritti-umani/;

- ATLANTE GEOPOLITICO, TRECCANI, Venezuela, 2015, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.treccani.it/enciclopedia/venezuela_res-fb64a37f-006d-11e5-9760-00271042e8d9_%28Atlante-Geopolitico%29/;

- CAMERA DEI DEPUTATI, Venezuela, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105499.pdf?_1564018528471;

- COSTITUZIONE, Repubblica Bolivariana di Venezuela, disponibile in data 15/09/2020 al link: http://www.venezuelaemb.or.kr/english/ConstitutionoftheBolivarianingles.pdf;

- DE AGOSTINI GEOGRAFIA, Venezuela, disponibile in data 15/09/2020 al link: http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=188#sez1;

- INTERNAZIONALE, Nicolás Maduro prova a riscattare la sua presidenza, 9 luglio 2020, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.internazionale.it/notizie/marie-delcas/2020/07/09/venezuela-maduro-guaido;

- ISPI, Venezuela: geopolitica di una crisi, 30 aprile 2019, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/veneuela-geopolitica-di-una-crisi-22774;

- LIMES, Storia del collasso del Venezuela, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.limesonline.com/venezuela-crisi-storia-chavez-maduro-guaido-trump-usa-golpe-intervento-militare/110894;

- OSSERVATORIO DI POLITICA INTERNAZIONALE, Venezuela: ultimi sviluppi, n. 74 – maggio 2017, disponibile in data 15/09/2020 al link: http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/note/PI0074Not.pdf;

- SENATO DELLA REPUBBLICA, Situazione in Venezuela – Cronologia, in Servizi Affari Internazionali, nota n. 5, disponibile in data 15/09/2020 al link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01098841.pdf;

- SICUREZZA INTERNAZIONALE, Venezuela, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://sicurezzainternazionale.luiss.it/category/america-latina/venezuela/;

- TRECCANI, Venezuela, disponibile in data 03/09/2020 al link: http://www.treccani.it/enciclopedia/venezuela/;

- UNHCR, Global Trends 2019, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.unhcr.org/globaltrends2019/;

- UNHCR, Venezuela situation, disponibile in data 15/09/2020 al link: https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html;

- ZANICHELLI, Venezuela, disponibile in data 04/09/2020 al link: https://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/percorso/181/storia-del-venezuela.